数据科学基础工作坊于2021年10月23日顺利举行。 我们邀请了数据科学顾问许文强先生向学员介绍基本的编程知识和数据分析的实用技能。学员也在工作坊学习了数据科学界其中一种被广泛应用的数据分析编程语言R,有助研究各类型数据。

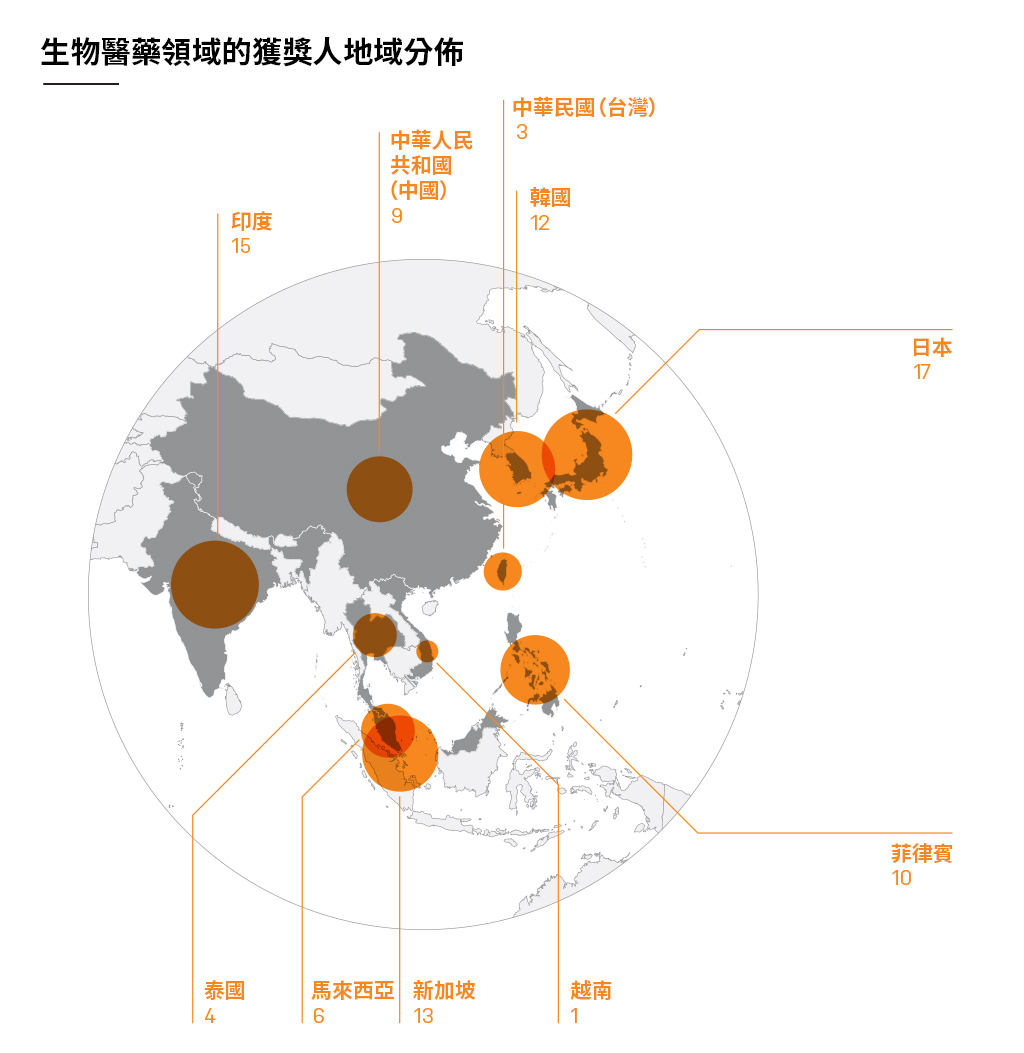

AsianScientist – 今天的亚洲或许是生物医药领域最蓬勃的区域。这里给予了其他地方所没有的——不同等级的收入、种族、行业、传统、营运模式及监管环境。这是经济、社会与科技力量总汇融合的结果。

随着亚洲一带的经济增长,西方制药厂商也逐渐视亚洲为重要的市场之一。这也吸引了更多的资金融入、人才聚集和生物医药知识的凝聚。除了重要的道德考量以外,制药大厂商瞄准了这个有利可图的大商机 —— 研发适合非西方消费者需求的药物。

在这样的竞争环境下,亚洲生物医药公司也在这个领域逐渐从外包实验与生产仿制药转至研究高价值的医药创新技术。百康(Biocon)生物科技公司的董事长兼管理总监,基兰·玛兹穆德-肖(Kiran Mazumdar-Shaw)表示,长期以来,因为病患人数太多,印度只能把临床研究放在了临床实践之后。可是,如今她观察到愈来愈多人将支离破碎的数据结合起来,而这些数据对研究界将是至关重要的。

「 我看见了从模仿式到原创式研究的大转变,而这正是任何以研究为首的经济所需注意的关键。」

由互联网推动的全球创新网络是亚洲生物医药研究崛起的主要原因,让亚洲的研究员能够与时俱进。这是在过去所无法办到的。

获颁2012年诺贝尔生理学或医学奖之一的山中伸弥(Shinya Yamanaka),发现了成熟细胞也能具有干细胞一样的特征。他强调保持与「科学之中心」(美国)的关系是非常重要的。山中的研究为细胞疗法和生物研究等领域带来了极高的寄望。

政府对科学与科技的重视,以及随之而来的研究投资,孕育出了例如卢煜明(Dennis Lo)的分子生物学专才。他的重大研究,创造了非创伤性产前诊断(NIPT)产业。

卢煜明在1997年从英国返回了香港。他发现了能够从母体的血浆和血清中萃取足够的胎儿脱氧核糖核酸(DNA)。卢煜明的非创伤性产前诊断研究后来分配到了香港中文大学,并随即将分售许可分发给了Sequenom和因美纳(Illumina)等公司。

亚洲对新科技充满热忱,而这将为生物医药科学带来更多的效益, 如3D打印技术、人工智能(AI)和区块链。举例来说,区块链能够让研究及创新人员提高合作操作,安全分享数码素材。

在这个药物和诊断皆可个人化的时代,人们早已经利用人工智能加速药物的研发。中国腾讯已经在中国的十几家医院内采用了AI医疗创新系统(AI Medical Innovation System,简称AIMIS)。 AIMIS 已正确诊断出超过90%的食道癌病例、95%的肺部结节病病例及97%的糖尿病视网膜病变病例。

在展望未来的同时,亚洲生物医药科学家也在不断观望过去,尝试把传统医学医药知识融汇到现代医学之中。

经典例子便是屠呦呦 —— 她在1972年,从中国古籍中研究发现了青蒿素。随之在2015年,获颁诺贝尔生理学或医学奖。近期,一帖一千八百年的中药古方,PHY906,也显示出能够减缓化疗的副作用并加强药物的功能。

欲知更多亚洲在各科学领域(从农业至物理)的洞见,请下载《Asian Scientist 100》白皮书。

-----

版权所有:《Asian Scientist Magazine》;图:Oi Keat Lam / 《Asian Scientist Magazine》

免责声明:此文仅反映作者意见,不代表本社立场。

AsianScientist – 与其他人相比,S*是幸运的,因为他的新冠肺炎症状非常轻微。除了疲乏气虚之外,他在住院的14天里无需接受任何治疗。但是,出院后的第二天,他发现了异乎寻常的现象:轻松的运动已让他精疲力尽。

他说:“我疲惫不堪。后来,甚至起床都成问题。”

这名35岁的马来西亚籍男子,在新冠肺炎确诊之前可在一星期内锻炼举重五次,他从未感觉如此疲乏。即使在正式"康复"数星期之后,他仍然觉得一整天的工作或是运动都很吃力,往往需要小睡或喝咖啡才能撑过来。

新冠肺炎的病例死亡比率不高,确诊病患的死亡率为2.4%。然而,大部分的幸存者发现,终点并不在复原。S *的案例是一部分新冠肺炎幸存者所常见的:康复后的数星期,甚至是数月后仍有持续不断的症状。

坎坷的复原之路

目前,世界卫生组织(World Health Organization)建议以时间来定义复原:病患如果在病发的十天之后,没有发烧及呼吸道相关的症状就算作康复。

疫情爆发的6个多月后,许多新冠肺炎幸存者分享了令人不安的点滴。就算是经过长时间的复原, 有些还是反复出现一系列的症状,例如肌肉酸痛、气喘、心悸、肠胃不适、认知上的扰乱,例如无法集中精神。总的来说,大多的幸存者都感觉到极度的疲乏。

目前,这一系列持续性的症状还未拥有正式的名称,最常称之为“持久性新冠肺炎”或“长新冠肺炎”。根据来自南安普敦大学(University of Southampton)的尼斯林· 阿尔万(Nisreen Alwan)副教授(也是新冠幸存者)表示,真正了解此症状的普及率一点也不容易。

假设全世界有超过五千万个确诊病例,以及许多还未确诊的疑似病例,至少有500万人可能正面对着持久性新冠肺炎的困扰。也正因为这个疾病极新,仍没有足够信息判断哪些人更容易出现持久性新冠肺炎的症状,更不知道如果治疗的话需持续多久。

目前,通过 COVID Symptom Study 应用程序从四百万人搜集得来的数据显示,超过10%的病患在康复后一个月,仍然面对一些症状,而50人中就有1名病患在康复三个月后仍感觉不适。许多国家正在积极重启各个行业以复苏经济,然而对持久性新冠患者来说要保持体力应付工作,一点也不容易。

偿还生理与心理的代价

至今,为什么新冠肺炎症状会持续,研究员仍没有答案; 不过,有几种推测。首先,新冠肺炎感染会在肺部留下疤痕,这可能是导致康复病患气喘的原因。

研究员也注意到肌肉酸痛、疲劳的症状类似病毒感染后的疲乏综合症。这是由免疫系统所产生的促炎性细胞激素。这种情况在病毒感染后可见,包括流感。

虽然疲乏综合症非常常见,也不持久,但是持续性新冠患者的情况非比寻常。例如S*所经历的,身体上的极度疲乏以及精神上的劳累是肌性脑脊髓炎(myalgic encephalomyelitis)或慢性疲乏综合症(chronic fatigue syndrome)的特征。肌性脑脊髓炎和慢性疲乏综合症可说是医学界最复杂、最令人费解的真实医学之谜。

持续性的新冠肺炎症状不局限于身体上。在2009年刊登的一项严重急性呼吸道综合症(SARS)长期研究中,233个病例中,就有40.3%的受访者表示出现慢性疲乏综合症症状。其中,有27.1%在康复后三年符合慢性疲乏综合症的标准。同时,超过40%的受访者正患有精神疾病。这显示了严重急性呼吸道综合症的精神代价。

对研究员来说,这是令人震惊的数据。因为,这显示了严重急性呼吸道综合症幸存者不管发病时的轻重,均有机会患上精神失调以及疲乏相关病症。这些后遗症往往在医护人员以及失业人士中发现,以及那些遭到社会排挤或需要接受严重急性呼吸道综合症幸存者基金帮助的人士。

“急性呼吸道综合症病患因为患有长期呼吸道疾病,以及骨骼相关的并发症,而影响他们的精神状况。”来自香港中文大学精神科的林浩斌医生告诉《亚洲科学家杂志》。

尽管如此,林医生不认为香港有太多的新冠病患转至精神科的病例,这或许是因为急性呼吸道综合症和新冠肺炎的严重程度和治疗方法不一样。不过,许多持续性新冠幸存者表示感到沮丧和焦虑,并需要精神上的辅导。

努力争取,备受肯定

一直以来对于持续性新冠肺炎的支持和讯息都缺乏,新冠幸存者只能靠自己组织互助小组,分享自身的经历。英国就有一个互助小组公开声援,希望受到肯定。例如身为医护人士的新冠幸存者Alwan,就是凭借自己的力量,发表了应付持续性新冠肺炎的宣言。

幸而,他们的付出有了回报。医疗保健体系已经开始承认持续性新冠肺炎,以及它的重要性。例如,英国的医疗服务系统(National Health Service)就开设了网上平台,为新冠患者提供支持与医疗帮助。英国的研究员也开始追踪1万名新冠幸存者,进行一项长达25年的观察研究,以更了解疾病的长期影响。

马来西亚籍的Rafeeq Ruslan医生表示,他也见证了这类互助小组所带来的好处,并希望亚洲也能够有类似的措施。

他表示:“我还未阅读到任何关于持续性新冠肺炎普及率的亚洲观察研究。不过,确实有证据指向持续性新冠肺炎可能是一种能够影响10-20%人口的疾病。”

亚洲确诊康复的病例约1千300万,至少有100万幸存者面对着持续性新冠肺炎的影响。

“目前更多的注意力都放了在新冠肺炎在医院里的公共健康措施及管理上,不过,也需将注意力放在以明确的管理策略治疗持续性新冠肺炎,以及经过研究而衍生的临床指引及规程上。”Ruslan说道。

的确,似乎是种诡异的预见,林浩斌和他的团队在2009年完成严重急性呼吸道综合症幸存者研究时,就忠告了世界必须为下一个全球疫情做好精神负担的准备。

他们的报告写道,当一场疫情爆发时,不仅在疫情期间为病患、医护人员、大众提供精神健康服务,也需在康复后继续提供。虽然这些系统和服务在新冠疫情爆发的时候还未设立,但是疫情所留下的痛苦记忆终究会迫使世界各国的政府听从林及团队的劝告。

持续性新冠肺炎的代价

虽然还未确定长期影响的程度,但是不难想象持续性新冠肺炎所默默消耗的体力与精神将最终导致工作效率的减低。比如,林的研究中就发现,严重急性呼吸道综合症影响了幸存者的工作能力,使他们无法长期工作。

这些幸存者除了应付这些症状外,也需要承受病情的不确定性,自身的代价比想象的多。

“目前,一天工作下来或是和我的女儿玩耍都让我十分疲惫。没有人知道这会持续多久。万一永远都这样下去?”S*说道。

现在,只能静观其变了。虽然,科学一路走来揭开了许多新冠的秘密,但是还有许多我们不知道的。尽管疫苗接种陆续展开,但是全球新冠感染人数仍让不断上升,而持续性新冠肺炎成了迫在眉睫需要解决的问题之一。

本文首次刊登于2021年1月《Asian Scientist Magazine》印刷版

---

版权所有:《Asian Scientist Magazine》

免责声明:此文仅反映作者意见,不代表本社立场。

师友计划2022现正接受申请,截止报名日期为2021年11月19日。本会将于2021年10月12及13日举行两场咨询讲座,如欲了解计划详情及提交申请表格,请浏览 :www.hklss.org/zh-hans/programs-and-events/mentorship

新冠疫情现阶段仍在全球肆虐,根据世界卫生组织数据统计,截至2021年7月13日,全球累计确诊人数超过1.86亿,死亡人数已超过400万人。尽管全球已经接种超过31亿剂次的新冠疫苗,但是由于新冠病毒变异迅速,各国防疫措施参差不齐,新冠疫情结束之日仍难以预计。

生物医药领域作为抗击疫情的前沿,在新冠疫情到来之际发挥了重要作用,生物医药的投资也在疫情期间受到重视。我们相信疫情在全球政府、组织和个人的共同努力下,终究会被控制。那么,在疫情之后,生物医药领域的投资又会有哪些变化和新的趋势呢?

未来生物医药发展动力

疫情发生之前,生物医药领域发展的驱动因素包括:1)发达国家和发展中国家人口持续增加,发达国家和一些发展中国家(包括中国)的老龄化趋势加速,慢性疾病患病结构也在不断变化,持续促进对生物医药的需求;2)生命科学的持续发展以及临床技术实践的创新,加上医患认知不断完善,进一步帮助生物医药领域在应用方面得到拓展。

而Covid-19疫情的出现,也带来了一些新的变化。首先,全球各地医疗卫生系统面临挑战而大力推动数字健康领域的发展;其次,部分细分诊疗赛道受益,如基因检测领域在疫情期间快速发展,疫苗研发和公共卫生安全获得各国政府高度重视;另外,疫情也加速促进了民众健康管理意识和健康消费需求的提升等。

生物医药投资力度不减

根据研究公司CB Insights今年年初发布的一份报告,受到新冠疫情的影响,全球生物医药初创公司的风投融资创下新高,在2020年至少达成了5,500笔交易,融资总规模达到806亿美元。

数据来源:CB Insights

而根据ChinaBio的另一份数据表明,中国的VC/PE基金在2020年为生命科学领域新筹集了561亿美元,创历史新高。

数据来源:ChinaBio

该年度VC/PE投资者宣布完成的交易金额也创新高——285亿美元,约为2019年(144亿美元)的2倍。

数据来源:ChinaBio

2020年中国生物医药领域的IPO同样取得了可喜的成绩。从数量方面来看,2020年共有80家中国生物医药领域公司上市,同比增长77%。这些公司分别在中国A股、港交所和美国纳斯达克上市。

疫情促使生物医药领域投资加速,因为疫情暴露了生物医药行业的需求痛点,包括现有远程医疗的缺陷、预防医学产品的不足等等。

疫情后生物医药的细分发展领域

根据CB Insights的报告,疫情影响下,数字医疗领域的投资增长趋势尤其明显。2020年全年,全球数字医疗的融资规模比上一年增长了45%,股权融资创下了265亿美元的历史新高,比例达到健康医疗全部融资的三分之一。另外,投资也汇聚在基因编辑、人工智能、细胞疗法、疫苗等领域。

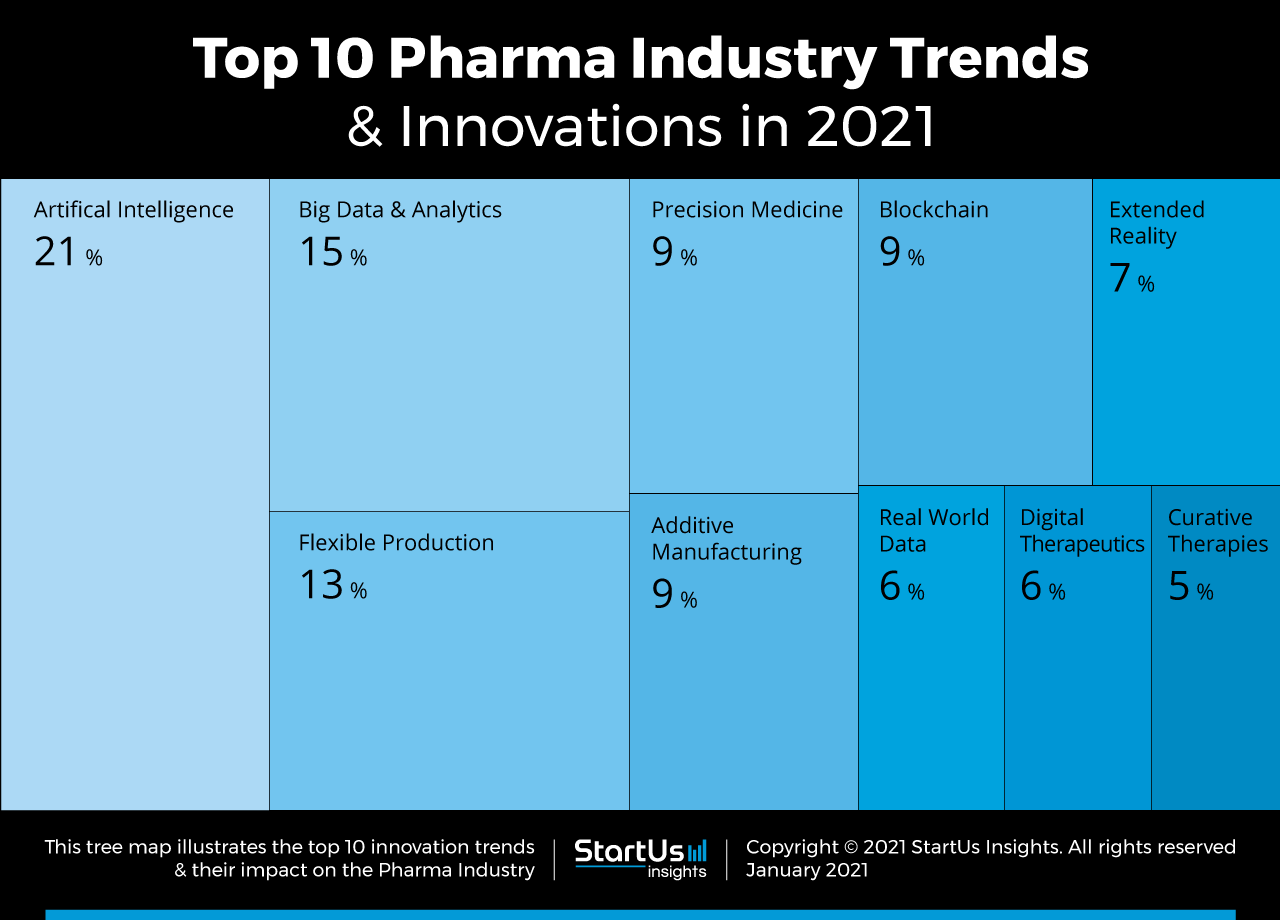

后疫情时代,生物医药领域充满发展机遇。StartUs Insights通过研究全球1,745家医药领域的初创企业,定位了2021年之后十大生命医药领域发展趋势,这些会带来更多健康管理和疾病预防、治疗的解决方案,或许是未来投资的聚焦领域。

数据来源:StartUs Insights

这十大趋势是:

1. 人工智能(AI)

AI和机器学习正在加速药物研发过程,也被应用于医药产品生产的自动化与流程优化,以及设计更加有效的营销和上市后策略。例如Pangaea Data公司通过AI算法分析病历和临床试验要求,来帮助临床试验匹配合适的受试者;而InVivo AI公司正尝试利用创新的AI算法来寻找、设计结构优化的药物分子,以加速药物发现。

2. 大数据与分析

海量的医药数据在大数据时代得以充分利用。医药公司能够通过大数据技术分析公众疾病药品需求趋势,以精准配置研发资源;也能从千百万患者的数据中挖掘到与某种药物相关的不良反应,获得具有说服力的医药副反应预测结果;还可以优化药物物流信息平台及管理,使用数据分析预测提早将新药推向市场。

3. 柔性制造

柔性制造是与传统大规模工业化量产相对应的新型工业生产模式,具备柔性反应能力,也就是小批量生产能力,同时其敏捷和精准的反应能力能适应消费者多变个性化的需求。在生物医药领域,新的个性化治疗需求对制造过程提出了要求,在定制化治疗产品的同时,利用智能化、数字化的柔性生产线,可以满足个性化疗法的需求,也能提高生产效率、降低能耗。

4. 精准医疗

新兴的治疗理念,即根据患者个体疾病状况、健康水平等定制预防、治疗手段。如ExactCure公司会模拟药物在病人个体内的药代动力学,来预测药物在不同患者体内的效果和药物相互作用。Tepthera公司则致力于研究针对个体的癌症治疗疫苗。

5. 增材制造(3D打印)

把3D打印技术应用于生物医药领域,如打印组织或者细胞。3D打印技术可应用于药物研发、器官工程以及再生医学。FabRx利用3D打印技术生产个性化的药方,比如缓释剂量、或者多种药物成分混合的药片等等。Frontier Bio正在开发3D打印人体组织,可以用与血管或神经组织再造等等。

6. 区块链

区块链技术在生物医药领域也有应用价值。区块链可以用于医疗信息安全与隐私保护、药品追溯等领域。例如PharmaTrace公司将区块链技术应用于药企信息,通过区块链技术的可追溯性和不可篡改性来加强医药公司信息传输过程中的安全;而Veratrak公司为存储、保护、协作药品供应链中关键文档的提供了区块链解决方案。

7. 扩展现实(XR)

扩展现实是一个全新的技术概念集合。其中的X,既代表了拓展(Extended),又代表了未知变量(x)。它包含虚拟现实(VR)、增强现实(AR)以及混合现实(MR)等概念,将虚拟世界和现实世界以多种组合方式进行融汇,在不同领域有不同的展现和应用。Nanome公司应用VR技术来展示原子、分子和蛋白质,来帮助科研工作者设计蛋白质、模拟3D结构等。Goodly Innovations公司则设计了一套AR系统,来辅助生物医药生产质控监测等环节。

8. 真实世界数据

真实世界数据包括患者的健康状态数据、治疗数据,以及病历数据等。而这一领域的新发展与IoT(物联网)相关,即通过感应器、可穿戴设备等更广泛、便捷、实时地收集患者数据以用于生物医药公司的药物研发和真实世界数据反馈。

9. 数字疗法

是一类新兴疗法,一般是指已经通过临床证据证明能够对某种医学障碍和疾病起到预防、管理和治疗作用的软件产品。数字疗法在应对现有药物治疗不能很好解决的行为介导病症(比如抑郁症、创伤后应激障碍、戒烟和失眠)时有着较为显著的功效。FDA在2017年9月批准Pear Therapeutics的reSET,使其成为第一款处方数字疗法。而中国也在2020年批准了第一款数字疗法术康App,它是以心肺/肌骨/营养为核心,结合可穿戴设备和预包装医用食品的科学组合的产品。

10. 治愈型疗法

这类新型疗法主要指在慢性疾病管理的同时,以治愈为目标的细胞疗法和基因疗法。比如可以修复基因缺陷,以达到从根本上解决疾病问题的基因疗法。基因疗法用到的技术包括腺相关病毒 (AAV) 载体递送技术、CRISPR 基因编辑技术、单/双碱基编辑技术,以及溶瘤病毒基因改造技术等。

(彭博商业周刊 2021年9月3日)— 近年来,随着人口老化及电子产品的广泛使用,民众的护眼意识不断提高,据医疗数据公司Evaluate预计,全球眼科医疗器械领域市场规模到2022年将达到354亿美元。

2019年时,你为何选择创立极目生物?

我曾在诺华制药(Novartis)等跨国药企任职,当时我参与了很多关于眼科新药的研究,我发现视力提升对整个社会的生产力及国民生活水平的提升都很有帮助。若我们能根治一种眼科疾病,会为眼科业界乃至人类带来深远的影响。可惜的是,大中华地区在眼科医药上仍较落后,很多公司还是将资源主要投放在一些仿制药、生物类似药的生产及研发上。我们需要创新、需要把国际上更好的产品与技术带到大中华地区,这便是我创办极目生物的理由。

你觉得投资者对眼科创新医药等生物科技的投资兴趣如何?

2018年前眼科还较少受到瞩目,当时亚洲、大中华地区仍是比较关注肿瘤。 甚至出现了几百间公司都以治愈肿瘤为研发目标的现象,得到的回报很低,甚至引起了资源上的内耗。其后各大机构意识到要把资源投放到一些细分领域中,这时眼科便脱颖而出。眼部的疾病越趋常见,中产阶层亦更愿意在眼部保养、治疗方面投入更多资源。投资者发现,原来眼科方面也潜藏着大量商机。

此外,2018年初,诺华向Spark收购了创新基因疗法Luxturna,该疗法有望治疗遗传性视网膜营养不良(Hereditary Retinal Dystrophies),也是全球第一个获批的眼科基因疗法。这是相当轰动的新闻,吸引了外部市场对眼科的关注。

极目生物今年3月曾获B轮超过1亿美元融资,称将继续支持公司产品管线的临床注册、商业化准备,这方面进展如何?

目前我们已公布六款产品,其中ARVN001(其中一款药物名)有望最早实现临床试验与上市。这是全世界第一款脉络膜上腔注射产品,能治疗可严重损害视力的葡萄膜炎性黄斑水肿。这项技术能把药物锁在腔室中,增强药物效力,并避免药物扩散到眼球的其他地方,从而防止眼压升高、白内障等副作用出现。目前这款药物在美国已完成三期临床试验,已经申报新药上市申请(NDA),预计今年年内便可获批,在中国则有望于明年年初进入临床三期试验阶段。未来我们将持续引进产品,也会开展一些商业化活动,如我们已开始在香港筹备自家销售团队,也已准备进军东南亚市场。

你们目前的模式是引进药物临床试验及自主研发双管齐下,可否介绍自主研发方面的进展?

目前科技发展更迅速,我希望我们的产品在未来三至五年内便可进入临床试验阶段,并通过一些临床方面的设计尽量缩短研发时间,希望整个周期不会超过十年——甚至在七年内便可将我们自主研发的产品带到市场上。

你认为香港本地生物科技发展的现况如何?

本地在人才和技术方面仍需追赶。其实我们不是没有技术,而是缺乏将研究成果转化为工业产品的能力。我自己认为,原因在于很多时候学界会从较学术的角度看待研究成果,而不是将其工业化、变成产品。此外,商界和大学教授接触的机会其实不多,就更不要说将成果转化了。

人才方面,从前较少人关注要培养生物科技领域的人才,但最近我发觉香港越来越多人关注这个领域,譬如三年前成立的香港生命科技青年会,他们的一些人才培育计划,可吸引更多生物科技公司来港,并利用本地人才实现在地化发展,为香港带来更多机遇。