香港生命科技青年会副主席、晨兴集团共同创办人陈乐宗博士分享投身生命科技领域的历程,并鼓励香港人把握生命科学的机遇。

香港生命科技青年会(Hong Kong Life Sciences Society,简称HKLSS或本会)一直致力为香港构建充满活力的生命科技生态系统,继成功举办两届师友计划后,第三届师友计划已于11月19日截止报名,反应热烈,收到200份申请,现正进行甄选阶段,并于明年1月19日正式举行启动礼。

业界精英鼎力支持 提供强大支援后盾

为期一年的师友计划一直是HKLSS其中的重点计划,深受学员欢迎,导师与学员的数目更按年递增。踏入第三届,本会将建立一个超过50名专业导师及80多名学员的网络,参与计划的导师均来自生命科学及生物科技相关行业的业界专家、年轻创业家和资深管理层,包括南丰集团董事长梁锦松先生、南丰集团行政总裁张世成先生、毕马威中国新经济市场及生命科学主管合伙人朱雅仪女士、倍灵科技行政总裁梁立慧博士、香港科技大学生命科学部副教授张晓东博士、善觅有限公司行政总裁施明耀先生等等。

作出针对性指导 协助寻找发展方向

此计划开放予所有年满18岁,修读生命科学或相关学科的本科生及研究生,毕业生或就读非生命科学背景的学生也会按个别情况考虑。本会会按照学员的背景及意愿,在管理顾问、数据分析、初创企业、研发、医疗保健、投资及金融、法律及法规以及非牟利组织等范畴中与精英导师作出配对,让他们得到最适时的咨询及指导。每位导师将会与不多于两名学员配对,并定期与学员进行会议,亲身与学员分享宝贵的经验与成功心得。

香港生命科技青年会执行总监黄槿教授表示:“本会期望透过师友计划,让导师协助生命科学学生建立职场知识、沟通技巧及人际关系网络,为日后投身香港和中国内地日趋蓬勃的生命科学产业作好准备,延续薪火相传精神。”

更多有关师友计划详情,请浏览此连结。

推出生命科技专访系列 本会十位专家多角度分享

在疫下新常态,公众及投资者对公共卫生及生物技术领域越趋关注。有见及此,本会推出“生命科技专访系列”,由本会十位专家包括梁锦松先生、张世成先生、陈乐宗先生、卢煜明教授 、袁国勇教授、叶玉如教授、施明耀先生、付山先生、高猛先生以及朱雅仪女士,多角度分享本港发展生命科技的独特优势,并鼓励年轻人投身科学事业。十位专家的访谈影片由即日起到2022年2月,定时在明报专页更新,敬请留意。

(信报2021年12月3日) — 香港虽是弹丸之地,却孕育出不少蜚声国际的杰出科学家。他们拥有专业知识与科学精神,正是科学传播的最佳代言人。然而,大部分本地科学家跟许多外国科学家一样,强项是从事研究和发表论文,对推广科学经验不多,也缺乏相关兴趣,未必有效推动公众参与。

外国早在多年前已开设科学传播学位课程,培训出拥有综合技能的人才去担任转化角色,把科学家研究的背景、重要过程、高深难懂的理论及数据分析等,精准地演绎成简单易消化及富趣味的知识,令研究更「接地」。

科学家是推广科学的支柱,他们的参与有助提升公众的关注及投入。然而根据外国经验,科学传播不能完全依赖科学家,需要各界合作才见成效。而推动公众参与亦有不同的方式,如现时供科研团队申请的大学研究资助,在审批过程中,大多要求申请书加入公众推广的方案。私人慈善机构举办的邵逸夫奖除透过电视台播放获奖科学家的研究成果,也会邀请相关的科学家参与公开论坛,用平易近人的方式跟公众及学生交流。

专业组织如香港生命科技青年会也扮演重要的角色,每年举办师友计划、实习计划、跟生命科技或科学传播相关的工作坊、研讨会或对谈系列。师友计划主要是给学生和相关科技公司参与,例如获颁授「2021年科学突破奖 — 生命科学奖」的卢煜明教授,以及多位著名生命科学学者支持。实习计划本意是跟香港及上海两地的医药、生命科技相关机构合作,近年因应对疫情,转而在香港进行。此外,该会曾举办网上论坛,邀请各地专业导师教授科学传播基础知识,亦计划在明年初跟本地一所大专机构合办30小时短期课程,探讨科学传播范畴内的重要议题。

科学传播主要目的是把复杂的科学知识转化,令大众可应用在日常生活里。香港生命科技青年会计划未来举办更多工作坊、跟其他机构合办科学周,目标制定一个量度香港生命科技的指数,作为反映公众参与本地整体科技活动的指标。指数或包含不同层面,如家长参与科学活动的频率、同学阅读科幻小说或欣赏科学电影的取向,大众浏览科学网页的习惯、科学转化活动的活跃度等。

希望借着这方面的追踪,有效了解年轻人参与科技相关活动或议题的积极程度,并探讨背后的原因。然后再利用这些数据指标协助制定方案,表明哪方面已获得改善,哪方面可做得更好,长远必有助提升香港整体的科技素养。

撰文:黄槿 香港生命科技青年会执行总监

不论身体特征还是思考方式,男人和女人是不同的,这已经不是什么秘密了。 这也是为什么我们有一整套关于“男人来自火星,女人来自金星”的说法。

但这看似很明显的差异,并没有在医药研发领域得到准确反映。尽管女性占世界人口的大约50%,但在新药研发过程中,临床前研究的疾病模型动物中的雌性群体以及临床试验阶段的女性受试者,常常是被忽略的群体。

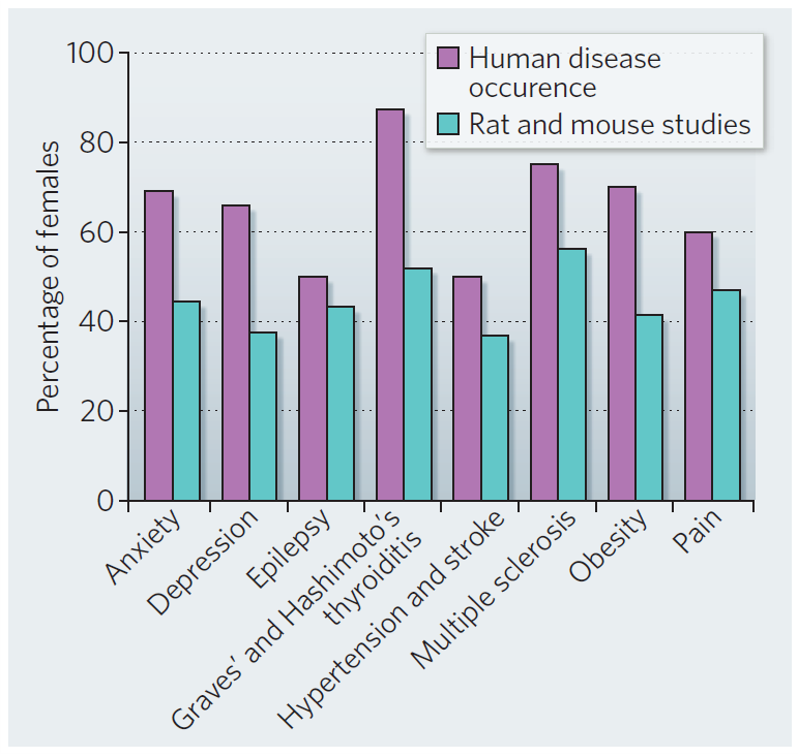

比如,女性患焦虑症和抑郁症的机率是男性的两倍多,但在这些疾病的动物研究中,只有不到45%的研究者使用雌性动物。一些甲状腺疾病在女性中的发病率是男性的七到十倍,但只有52%的动物模型使用雌性(数据如下图所示)。 研究人员发现,尽管男性和女性在药物的吸收和代谢方式上存在明显的差异,但在药物对行为影响的临床前研究中,绝大部分实验动物都是雄性的。

总人口中女性患病的百分比(紫色)超过了该疾病大鼠和小鼠模型中女性的百分比(绿色)。

数据和图片来源:Zucker I, Beery A. Males still dominate animal studies. Nature 465, 690 (2010).

药物剂量的性别差异被忽视

在药物的临床研发阶段,确定药物在人体中的使用剂量是至关重要的环节。合理的剂量不仅使药物发挥最大的疗效,还能保证用药安全,不至于带来过于严重的副作用。

针对不同的病症和人群,研究人员会根据患者的年龄、体重和种族等特征,研发不同剂量的药物。然而很多人却没有意识到,性别对于药物的剂量反应也会造成影响。

新发表在《性别差异生物学》杂志上的研究结果表明,女性比男性更容易遭受药物的不良副作用,因为药物剂量的确定,历来是基于对男性进行的临床试验。

男性主导的临床试验基于一刀切的方法,无视男性和女性身体之间的基本生物学差异,让女性处于劣势:女性被给予与男性相同的药物剂量,但她们血液中的药物浓度更高,并且药物从体内排出的时间更长。药物代谢上的男女差异,让很多女性可能服用了过量的药物。

研究人员分析了数千篇医学期刊文章的数据,发现了明确的证据表明,美国食品药品监督管理局(FDA)批准的86种不同药物忽视了剂量的性别差异,其中包括抗抑郁、心血管和抗癫痫以及镇痛药等。在超过90%的案例中,女性经受了更严重的副作用,例如恶心、头痛、幻觉和心跳异常。总体而言,她们出现药物不良反应的频率几乎是男性的两倍。

历史的反思

几十年来,女性被排除在临床药物试验之外,部分原因是处于安全的考量。

沙利度胺是历史上重大的药害事件。药物问世于1950年代,曾被用作缓解孕妇妊娠呕吐的药物。但很快人们发现,全球数千名儿童出现了先天的肢体缺陷:这些婴儿没有臂和腿,手和脚直接连在身体上,很像海豹的肢体,故被称为“海豹肢畸形儿”。

沙利度胺事件让大众注意到孕妇接触药物可能给胎儿带来的伤害。1977年,考虑到药物危害和医疗责任问题,FDA决定将育龄女性排除在药物试验研究之外。但这中排除女性的做法,却实际上增加了女性用药的风险。

这项禁令一直实施到1993年,FDA开始建议临床研究需包括“适当数量的男性和女性,以便检测药物反应中临床上显着的性别差异。但在此间,无数药物已经通过临床试验被投放市场。这些药物中涉及到女性的相关研究数据不足,致使直到今天,女性仍暴露于药物使用的风险中。

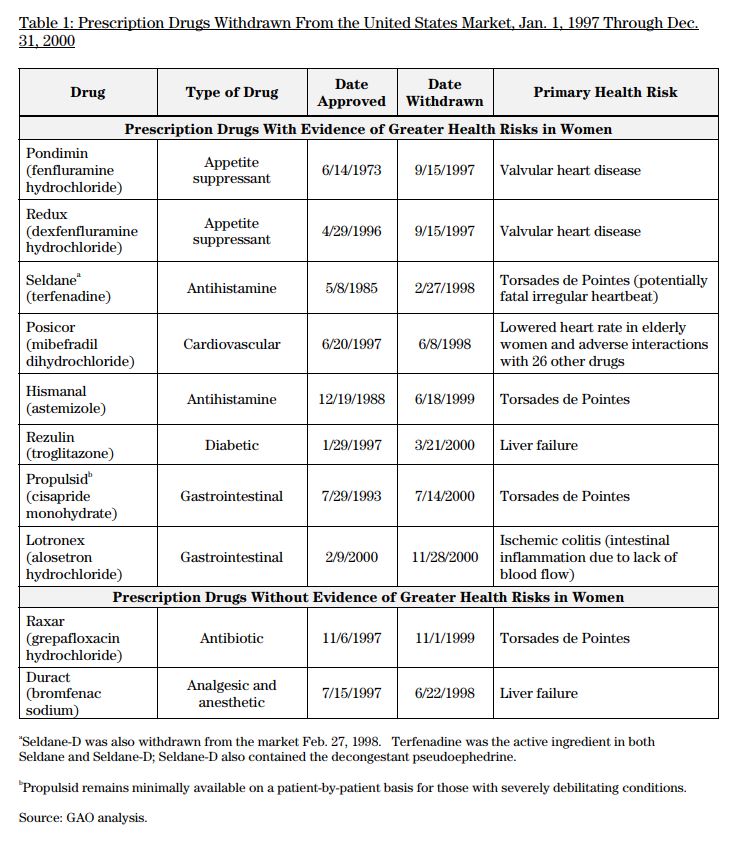

在 2001年, 美国政府问责局(GAO)的一份报告发现,1997年至2000年间从市场上撤出的药物中有80%给女性带来了更大的健康风险。

从1993年至今看似已经很长时间了,但医药界仍在追赶,因为在临床研究中涵盖更多女性的数据更需要一种文化上的转变。

例如常见的安眠药唑吡坦,在女性血液中的停留时间会比男性长,用药过的女性在第二天早上会产生嗜睡和严重的认知障碍,导致交通事故增加。但在上市多年后,FDA 在 2013 年才将推荐给女性的唑吡坦剂量减半。

几十年来,女性被排除在临床药物试验之外,部分原因是毫无根据的担忧,即女性荷尔蒙波动会使女性难以研究。

对于雌激素的迷思

虽然忽视药物的性别差异会给女性造成严重的伤害,但剂量问题还是相对容易纠正的。更根深蒂固的,还是在药物研发的早期,研究人员几乎只使用雄性的动物或来自雄性动物的细胞和组织,对雌性的忽视很普遍。

究其原因,是雌激素问题:在雌性动物中,不断变化的雌激素水平会使搅乱数据,带来额外的变量。

这听起来好像符合逻辑,但最新的研究表明,雌激素对于数据的干扰只是一个迷思。

科学家们通过多项元分析发现,虽然雌性周期性的激素水平是一个变量,但雄性激素水平的变化和雌性一样,甚至比雌性变化得更多。

美国国立卫生研究院(NIH)也认识到在动物和人类临床研究中普遍存在的“男性”偏见,在2016年要求NIH科研项目基金的申请者,把性别作为变量纳入动物和人类临床研究的设计、分析和报告中。虽然政策没有强制要求同时使用男女或雌雄两性,但对于仅研究一种性别的基金申请,研究者必须提供来自科学文献、初步数据或其他相关考虑因素的有力证明。

据估计截至2020年,每年新开设的临床试验超过30万个。这代表了疾病治疗的希望,但也潜伏了临床试验中未充分代表女性的潜在危险。在这个个性化医疗的时代,“一刀切”的做法不能再被接受。男女性别差异作为一个基本变量,在数据分析并解释治疗结果时应当充分考虑。不论是将女性纳入试验的合理的人数,还是基于性别的准确的数据分析,保护女性免受不适合她们的药物的侵害,药物研发的当务之急。

参考资料:

1. Zucker I, Beery A. Males still dominate animal studies. Nature 465, 690 (2010).

科学和艺术看似并无关联:科学是数据驱动,客观而理性;艺术是情感驱动,主观而感性。但实际上,科学与艺术从来没有完全割裂过,而是彼此成就共同发展。

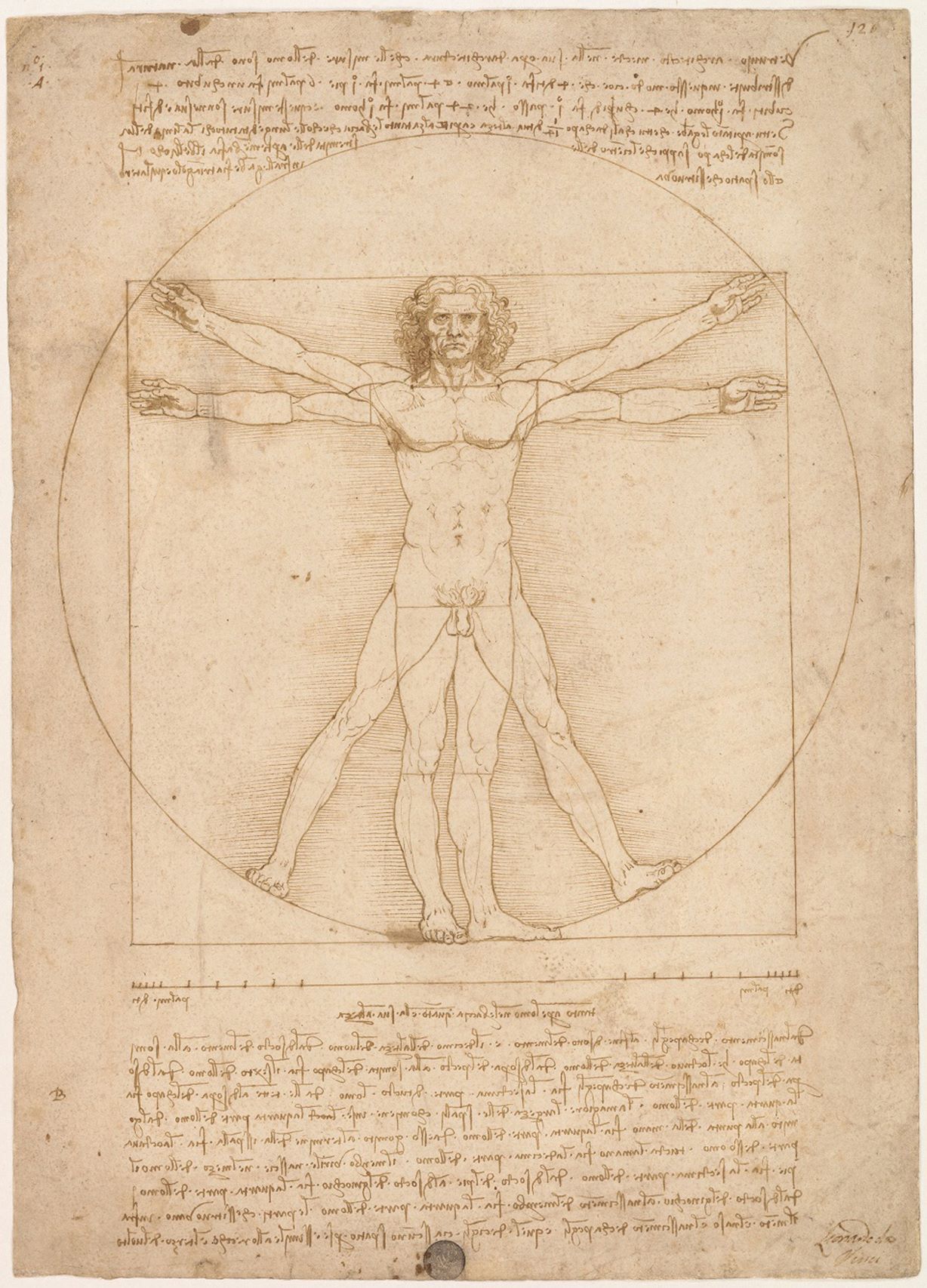

比如,古希腊艺术家利用通过数学方式定义的黄金分割,赋予艺术品比例上的美感,奠定了西方古典主义美学的基石。文艺复兴时期的达·芬奇是历史上最伟大的艺术家和科学家,他的手稿中出现的人体解剖和机械发明,或是光影、焦点透视等科学原理和写实技法,都体现了科学与艺术的完美融合。

达·芬奇的《维特鲁威人》把美的生物学基础(形体和比例)和几何学知识(方形和圆形)联系起来 。

今天,对于参与科学或艺术中任何一个领域的人,都明白科学家和艺术家工作方式之间的相似之处远远超过了人们刻板印象中的差异。例如,科学家的实验室和艺术家的工作室一样,都是为开放式的探索保留的最后的伊甸园,两者通过思考-行动-反思-再行动这样的反馈循环来不断提升自我,致力于解答摆在我们面前的重大问题:“我们怎样才能推动社会向前发展?”

在教育领域,越来越多的国家开始采用 STEAM 而不是 STEM 的课程设置——换句话说,将“艺术(Arts)”添加到“科学、技术、工程和数学(Science, Technology, Engineering and Mathematics)”中,希望聚焦科学和技术的学生也能从艺术教育中受益。

这一切应证了法国作家福楼拜那句话:科学和艺术总在山顶重逢。

那么艺术可以提供什么使科学家受益呢?

艺术让科学家更富创造力

通常,科学被视为主要涉及“批判性”而非“创造性”思维。但在很多情况下,仅使用批判性思维是不会实现科学的飞跃的。一个相关的例子是玻尔的原子模型。1913 年,玻尔需要寻找一种超越经典行星模型的新理论来解释电子的无规则运动。而同时期以毕加索为代表的“立体主义”给予了玻尔启发。

玻尔认为,电子的运动轨迹根本不像行星一样规则,而是受我们观测行为的影响。它们就像是毕加索或布拉克解构后的画中模糊的笔触,只有当你盯着它看够久时才有意义。这一抽象化的原子模型为科学的一大飞跃铺平了道路:量子物理学。

立体主义艺术激发了玻尔的创造性思维。

图片来源:毕加索1911-1912创作的Ma Jolie

当然,我们并不能说没有立体主义,就不会出现玻尔的理论。但重要是,艺术作品启迪了科学家的创造性思维,为他们看待世界的方式开辟了新的空间。在这些空间中,关于物理世界如何运作的新想法才更有可能出现。

艺术能锻炼有助于科学研究的技能

手工艺可以帮助科学家深化对同一物体的不同理解。材料领域的科学家,如果经过艺术、设计和纺织方面的培训,能具备凭直觉理解材料的技能。例如,即使材料科学家缺乏像工程师那样描述铸造过程的方程式,也知道铸造太快的金属会破裂。同时,艺术的训练能让他们具备更强的好奇心。虽然没有人系统地研究过金属的味道,但乐于尝试的科学家知道,铜和锌是苦的,而金几乎是无味的。这些因素会影响我们日常生活中使用餐具时对食物的味道的感知。

科研中的动手能力至关重要的。强的动手能力除了能确保实验的成功,还能让遵循相同方法的不同科学家得到相近的实验结果,解决了科研的可重复性问题。手工艺也好,演奏乐器也好,这些“动手”的艺术爱好都能帮助科学家更有效地执行实验室任务。更有趣的是,社会心理学家发现,练习钢琴能锻炼一个人延迟满足的能力,让科学家在科研工作中更具耐心。

科学家展示石雕和整形外科之间的相似之处。

艺术让科学家的研究成果有更广阔的应用场景

科学和艺术和科学的“资本”通过它们之间的密切合作而变得更加强大,带来了商业世界中的更多创新。罗德岛设计学院(RISD)倡导了一项运动,聘请艺术家和设计师来推动科学创新,促进在教育的所有阶段将艺术与科学和技术学科相结合的可能性。涉及 RISD计划的合作包括生态学家和设计专业的学生合作,创造更加环保的生物材料。

以菌丝体为材料制作的灯饰。

图片来源:RISD

科学与艺术合作带来的可能性也被运用到了时装领域。位于伦敦的科技时尚公司 CuteCircuit 设计的连衣裙面料中缝有数以千计的微型 LED,可以让衣服改变颜色和图案。随着纳米技术的进步,这件“智能纺织品”有可能演变成更具戏剧性的作品,比如下图的这款晚礼服,其面料中装有传感器,当穿着者移动时,这些传感器会与电致发光刺绣进行通信。运动越快,刺绣就越亮,将动态运动转化为颜色和图案设计。

图片来源:CuteCircuit

艺术帮助科学家更好地传播科学

科学过程中最后也是最重要的一步是传达科学实验的结果。科学发现的广泛传播,特别是针对普罗大众的科学普及,能唤起整个社会对科学新知的关注、增加科学家与社会公众之间的互动交流、营造理性思考和科学创新的氛围。

艺术可以为科学传播提供有力且丰富的媒介。科学家和艺术家之间的合作正在世界各地开花,社交媒体上每天发布在#科学与艺术(#SciArt)标签下的众多内容说明这两个常常迥然不同的领域正在以新鲜精彩的方式融合。科学被转化成迷人的艺术,让越来越多的公众参与进来,并潜移默化地接受了科学教育。

编织艺术展示气候变化对珊瑚的影响。

图片来源:Stephanie Veto/Lehigh University Art Galleries

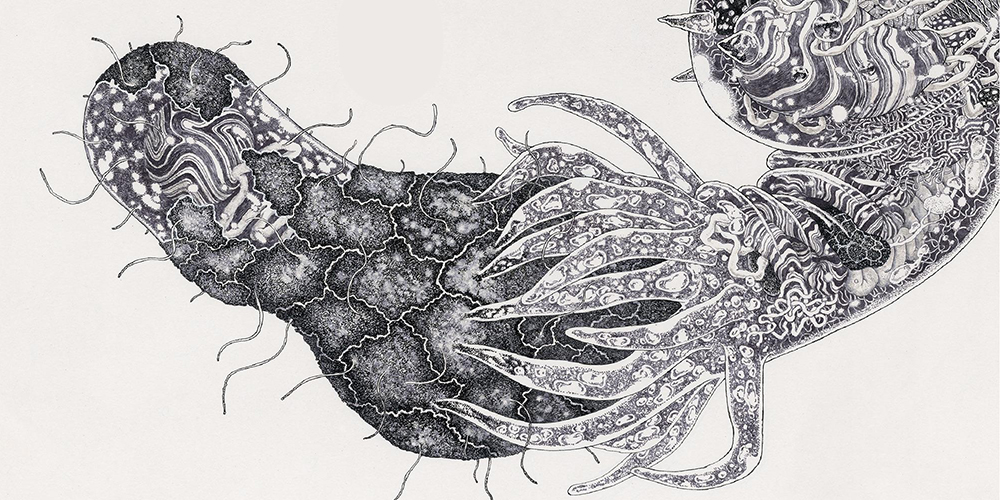

艺术手绘展示免疫细胞工作原理。

图片来源:Meiji/Kaibutsu

艺术地呈现粒子探测器。

图片来源:Yeongho Kim

不论是从艺术获得启发的科学,还是作为解释或说明科学的工具的艺术,相信科学与艺术的边界将会越来越模糊,科学家与艺术家的合作也会越来越多。科学与艺术的交融与激发,将帮助科学家更好地去探索未来的世界。

(信报2021年11月25日) — 科学传播对港人来说较为陌生,但在过去30至40年,一直是欧美国家的热门课题。科学传播或科学传讯(Science Communication)的目的,是提升全民科技素养,把抽象难懂的科学研究转化成简单易明的生活资讯,让大众认识科学的同时,建立理性态度去思考与讨论科学。

为何那么重要?当全民科技素养提升,能掌握科学基础知识、关注日常生活的科学应用、了解科学与社会的相互关系,科学家便更易向公众解释他们的研究对社会及人类的影响,而政府推行相关政策也较易获社会支持,长远有助增强本地的科技实力。科学家要解决的未必是眼前问题,或许是10年后的事,如因大众的误解、偏见或短视而反对阻碍相关科学推广,教学及研究可能会落后,社会甚至承受「抗拒科学」的恶果。

科学传播除了主要应用于科学领域,同时可在社会科学、理科、政策倡议或策展等不同范畴上运用。最近10至20年,很多欧美大学都把科学传播纳入课程教材,如伦敦帝国学院、爱丁堡大学很有名的医科都开办科学传播硕士课程。英国列斯大学则把科学传播学科放在艺术学院,以训练在科学博物馆工作的策展人;有些美国大学视它为必修科目,规定医科或生物学的同学修读。此外,外国具备较多专业背景及素养的科技媒体记者,以独到见解及深入浅出方式去谈论科学。

中国内地也投放大量资源去推动科普,如泛科技主题网站果壳,以向公众倡导科技理念为宗旨,提供负社会责任、具趣味和贴近生活的内容,拥有庞大的用户浏览量。反观香港,大部分科学科目在世界排名甚高,但却鲜有具备专业背景及影响力的本地科技媒体,大学也未有开设科学传播相关的学科。

虽然推动科学传播需科学家的充分参与,但仍要靠多个持份者如大学、研究生、政府、专业组织、投资者等积极配合。有见及此,本地专业组织香港生命科技青年会于2018年成立,透过师友计划、实习计划、与生命科技或科学传播相关的工作坊、研讨会或对谈系列等活动,培育和凝聚香港的生命科技人才,为提升全民科技素养奠下基础。

科学传播跟现代生活密不可分,以推广注射新冠疫苗第三针为例,都需要有技巧地演绎科学数据,让公众了解注射后的好处、副作用及对社会的重要性,继而作出支持及配合。

撰文:黄槿 香港生命科技青年会执行总监

新冠肺炎提高了公众及投资者对生命科技领域的认识和关注。香港生命科技青年会创办人及主席、南丰集团行政总裁张世成先生分享本港发展生命科技的独特优势。

张世成先生简介

张世成先生目前是南丰集团的行政总裁,南丰集团是一家从事全球地产,生命科学和金融投资的国际商业集团。张先生亦担任南丰生命科技的董事长,一家专注于生命科技领域的全球投资平台。他作为联合创始人创办了鼎丰生科资本创投基金,在美国和中国有投资团队。在他的领导下,南丰生命科技的投资涵盖生命科技行业的各个子行业(包括新药研发、医疗设备及医学诊断)的不同投资阶段。他的愿景是将南丰生命科技打造成为生命科学领域中科学家,企业家,企业和投资者的理想合作伙伴。

张先生是香港生命科技青年会的创会者及主席。香港生命科技青年会是一所于2018年成立的青年机构,以吸引、培育和凝聚青年人才为目标,致力于在香港打造一个充满活力的生命科技生态系统。

张先生自2012年起担任中国人民政治协商会议上海市委员会委员,自2010年起担任全国青年联合会委员,全国金融系统青年联合会委员,上海市青年联合会成员。

张先生以优异成绩毕业于加州大学伯克利分校分子与细胞生物学专业。在伯克利期间,他在劳伦斯伯克利国家实验室担任独立研究员。