香港生命科技青年會(Hong Kong Life Sciences Society,簡稱HKLSS或本會)一直致力為香港構建充滿活力的生命科技生態系統,繼成功舉辦兩屆師友計劃後,第三屆師友計劃已於11月19日截止報名,反應熱烈,收到200份申請,現正進行甄選階段,並於明年1月19日正式舉行啟動禮。

業界精英鼎力支持 提供強大支援後盾

為期一年的師友計劃一直是HKLSS其中的重點計劃,深受學員歡迎,導師與學員的數目更按年遞增。踏入第三屆,本會將建立一個超過50名專業導師及80多名學員的網絡,參與計劃的導師均來自生命科學及生物科技相關行業的業界專家、年輕創業家和資深管理層,包括南豐集團董事長梁錦松先生、南豐集團行政總裁張世成先生、畢馬威中國新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀女士、倍靈科技行政總裁梁立慧博士、香港科技大學生命科學部副教授張曉東博士、善覓有限公司行政總裁施明耀先生等等。

作出針對性指導 協助尋找發展方向

此計劃開放予所有年滿18歲,修讀生命科學或相關學科的本科生及研究生,畢業生或就讀非生命科學背景的學生也會按個別情況考慮。本會會按照學員的背景及意願,在管理顧問、數據分析、初創企業、研發、醫療保健、投資及金融、法律及法規以及非牟利組織等範疇中與精英導師作出配對,讓他們得到最適時的咨詢及指導。每位導師將會與不多於兩名學員配對,並定期與學員進行會議,親身與學員分享寶貴的經驗與成功心得。

香港生命科技青年會執行總監黃槿教授表示:「本會期望透過師友計劃,讓導師協助生命科學學生建立職場知識、溝通技巧及人際關係網絡,為日後投身香港和中國內地日趨蓬勃的生命科學產業作好準備,延續薪火相傳精神。」

更多有關師友計劃詳情,請瀏覽此連結。

推出生命科技專訪系列 本會十位專家多角度分享

在疫下新常態,公眾及投資者對公共衛生及生物技術領域越趨關注。有見及此,本會推出「生命科技專訪系列」,由本會十位專家包括梁錦松先生、張世成先生、陳樂宗先生、盧煜明教授 、袁國勇教授、葉玉如教授、施明耀先生、付山先生、高猛先生以及朱雅儀女士,多角度分享本港發展生命科技的獨特優勢,並鼓勵年輕人投身科學事業。十位專家的訪談影片由即日起到2022年2月,定時在明報專頁更新,敬請留意。

(信報2021年12月3日) — 香港雖是彈丸之地,卻孕育出不少蜚聲國際的傑出科學家。他們擁有專業知識與科學精神,正是科學傳播的最佳代言人。然而,大部分本地科學家跟許多外國科學家一樣,強項是從事研究和發表論文,對推廣科學經驗不多,也缺乏相關興趣,未必有效推動公眾參與。

外國早在多年前已開設科學傳播學位課程,培訓出擁有綜合技能的人才去擔任轉化角色,把科學家研究的背景、重要過程、高深難懂的理論及數據分析等,精準地演繹成簡單易消化及富趣味的知識,令研究更「接地」。

科學家是推廣科學的支柱,他們的參與有助提升公眾的關注及投入。然而根據外國經驗,科學傳播不能完全依賴科學家,需要各界合作才見成效。而推動公眾參與亦有不同的方式,如現時供科研團隊申請的大學研究資助,在審批過程中,大多要求申請書加入公眾推廣的方案。私人慈善機構舉辦的邵逸夫獎除透過電視台播放獲獎科學家的研究成果,也會邀請相關的科學家參與公開論壇,用平易近人的方式跟公眾及學生交流。

專業組織如香港生命科技青年會也扮演重要的角色,每年舉辦師友計劃、實習計劃、跟生命科技或科學傳播相關的工作坊、研討會或對談系列。師友計劃主要是給學生和相關科技公司參與,例如獲頒授「2021年科學突破獎 — 生命科學獎」的盧煜明教授,以及多位著名生命科學學者支持。實習計劃本意是跟香港及上海兩地的醫藥、生命科技相關機構合作,近年因應對疫情,轉而在香港進行。此外,該會曾舉辦網上論壇,邀請各地專業導師教授科學傳播基礎知識,亦計劃在明年初跟本地一所大專機構合辦30小時短期課程,探討科學傳播範疇內的重要議題。

科學傳播主要目的是把複雜的科學知識轉化,令大眾可應用在日常生活裏。香港生命科技青年會計劃未來舉辦更多工作坊、跟其他機構合辦科學周,目標制定一個量度香港生命科技的指數,作為反映公眾參與本地整體科技活動的指標。指數或包含不同層面,如家長參與科學活動的頻率、同學閱讀科幻小說或欣賞科學電影的取向,大眾瀏覽科學網頁的習慣、科學轉化活動的活躍度等。

希望藉着這方面的追蹤,有效了解年輕人參與科技相關活動或議題的積極程度,並探討背後的原因。然後再利用這些數據指標協助制定方案,表明哪方面已獲得改善,哪方面可做得更好,長遠必有助提升香港整體的科技素養。

撰文:黃槿 香港生命科技青年會執行總監

不論身體特徵還是思考方式,男人和女人是不同的,這已經不是什麼秘密了。這也是為什麼我們有一整套關於「男人來自火星,女人來自金星」的說法。

但這看似很明顯的差異,並沒有在醫藥研發領域得到準確反映。儘管女性占世界人口的大約50%,但在新藥研發過程中,臨床前研究的疾病模型動物中的雌性群體以及臨床試驗階段的女性受試者,常常是被忽略的群體。

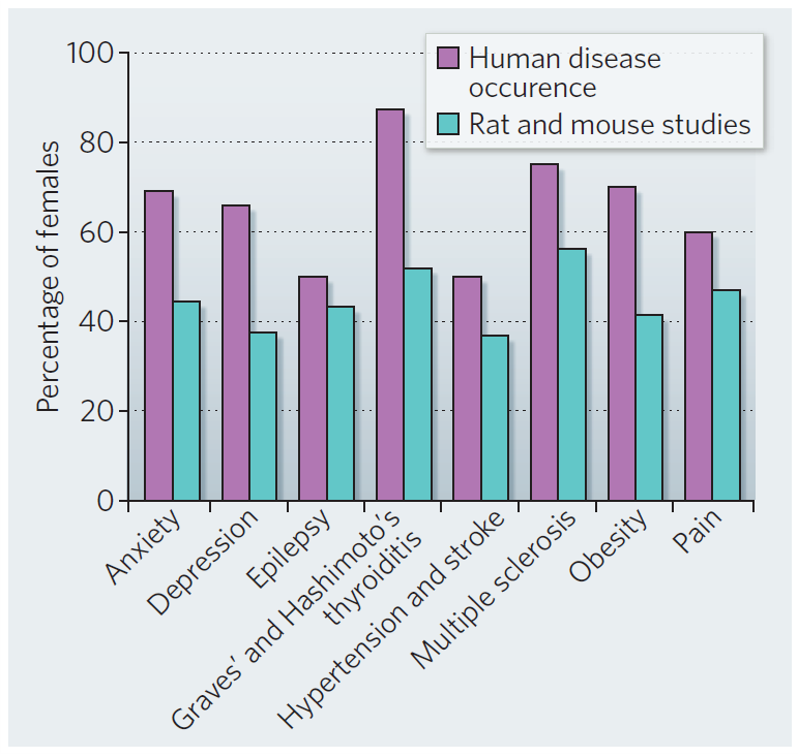

比如,女性患焦慮症和抑鬱症的機率是男性的兩倍多,但在這些疾病的動物研究中,只有不到45%的研究者使用雌性動物。一些甲狀腺疾病在女性中的發病率是男性的七到十倍,但只有52%的動物模型使用雌性(資料如下圖所示)。 研究人員發現,儘管男性和女性在藥物的吸收和代謝方式上存在明顯的差異,但在藥物對行為影響的臨床前研究中,絕大部分實驗動物都是雄性的。

總人口中女性患病的百分比(紫色)超過了該疾病大鼠和小鼠模型中女性的百分比(綠色)。

資料和圖片來源:Zucker I, Beery A. Males still dominate animal studies. Nature 465, 690 (2010).

藥物劑量的性別差異被忽視

在藥物的臨床研發階段,確定藥物在人體中的使用劑量是至關重要的環節。合理的劑量不僅使藥物發揮最大的療效,還能保證用藥安全,不至於帶來過於嚴重的副作用。

針對不同的病症和人群,研究人員會根據患者的年齡、體重和種族等特徵,研發不同劑量的藥物。然而很多人卻沒有意識到,性別對於藥物的劑量反應也會造成影響。

新發表在《性別差異生物學》雜誌上的研究結果表明,女性比男性更容易遭受藥物的不良副作用,因為藥物劑量的確定,歷來是基於對男性進行的臨床試驗。

男性主導的臨床試驗基於一刀切的方法,無視男性和女性身體之間的基本生物學差異,讓女性處於劣勢:女性被給予與男性相同的藥物劑量,但她們血液中的藥物濃度更高,並且藥物從體內排出的時間更長。藥物代謝上的男女差異,讓很多女性可能服用了過量的藥物。

研究人員分析了數千篇醫學期刊文章的資料,發現了明確的證據表明,美國食品藥品監督管理局(FDA)批准的86種不同藥物忽視了劑量的性別差異,其中包括抗抑鬱、心血管和抗癲癇以及鎮痛藥等。在超過90%的案例中,女性經受了更嚴重的副作用,例如噁心、頭痛、幻覺和心跳異常。總體而言,她們出現藥物不良反應的頻率幾乎是男性的兩倍。

歷史的反思

幾十年來,女性被排除在臨床藥物試驗之外,部分原因是處於安全的考量。

沙利度胺是歷史上重大的藥害事件。藥物問世于1950年代,曾被用作緩解孕婦妊娠嘔吐的藥物。但很快人們發現,全球數千名兒童出現了先天的肢體缺陷:這些嬰兒沒有臂和腿,手和腳直接連在身體上,很像海豹的肢體,故被稱為「海豹肢畸形兒」。

沙利度胺事件讓大眾注意到孕婦接觸藥物可能給胎兒帶來的傷害。1977年,考慮到藥物危害和醫療責任問題,FDA決定將育齡女性排除在藥物試驗研究之外。但這中排除女性的做法,卻實際上增加了女性用藥的風險。

這項禁令一直實施到1993年,FDA開始建議臨床研究需包括:適當數量的男性和女性,以便檢測藥物反應中臨床上顯著的性別差異。但在此間,無數藥物已經通過臨床試驗被投放市場。這些藥物中涉及到女性的相關研究資料不足,致使直到今天,女性仍暴露於藥物使用的風險中。

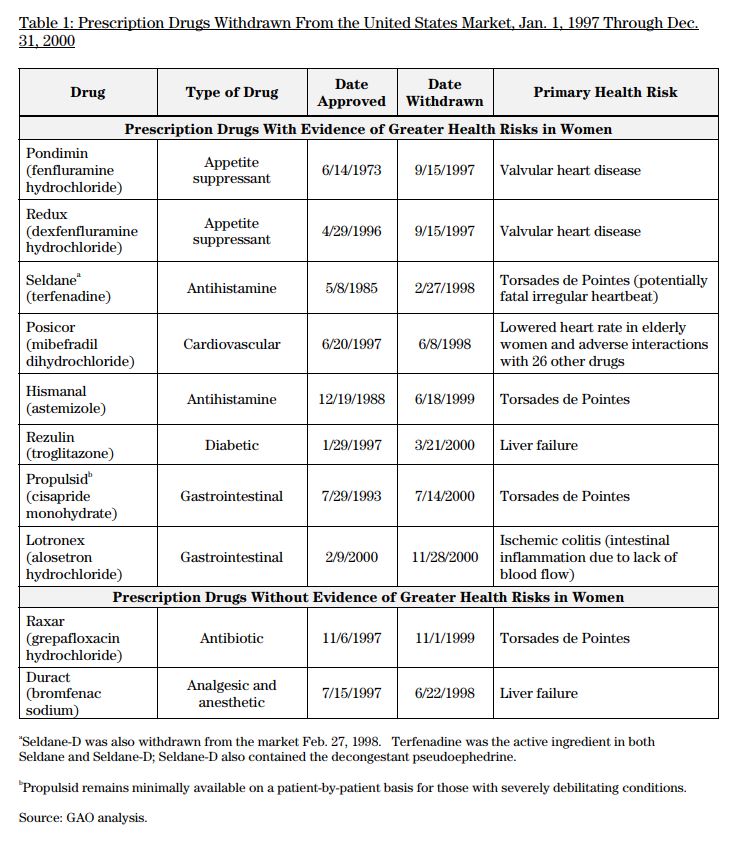

在2001年,美國政府問責局(GAO)的一份報告發現,1997年至2000年間從市場上撤出的藥物中有80%給女性帶來了更大的健康風險。

從1993年至今看似已經很長時間了,但醫藥界仍在追趕,因為在臨床研究中涵蓋更多女性的資料更需要一種文化上的轉變。

例如常見的安眠藥唑吡坦,在女性血液中的停留時間會比男性長,用藥過的女性在第二天早上會產生嗜睡和嚴重的認知障礙,導致交通事故增加。但在上市多年後,FDA 在2013年才將推薦給女性的唑吡坦劑量減半。

幾十年來,女性被排除在臨床藥物試驗之外,部分原因是毫無根據的擔憂,即女性荷爾蒙波動會使女性難以研究。

對於雌激素的迷思

雖然忽視藥物的性別差異會給女性造成嚴重的傷害,但劑量問題還是相對容易糾正的。更根深蒂固的,還是在藥物研發的早期,研究人員幾乎只使用雄性的動物或來自雄性動物的細胞和組織,對雌性的忽視很普遍。

究其原因,是雌激素問題:在雌性動物中,不斷變化的雌激素水準會使攪亂資料,帶來額外的變數。

這聽起來好像符合邏輯,但最新的研究表明,雌激素對於資料的干擾只是一個迷思。

科學家們通過多項元分析發現,雖然雌性週期性的激素水準是一個變數,但雄性激素水準的變化和雌性一樣,甚至比雌性變化得更多。

美國國立衛生研究院(NIH)也認識到在動物和人類臨床研究中普遍存在的「男性」偏見,在2016年要求NIH科研專案基金的申請者,把性別作為變數納入動物和人類臨床研究的設計、分析和報告中。雖然政策沒有強制要求同時使用男女或雌雄兩性,但對於僅研究一種性別的基金申請,研究者必須提供來自科學文獻、初步資料或其他相關考慮因素的有力證明。

據估計截至2020年,每年新開設的臨床試驗超過30萬個。這代表了疾病治療的希望,但也潛伏了臨床試驗中未充分代表女性的潛在危險。在這個個性化醫療的時代,「一刀切」的做法不能再被接受。男女性別差異作為一個基本變數,在資料分析並解釋治療結果時應當充分考慮。不論是將女性納入試驗的合理的人數,還是基於性別的準確的資料分析,保護女性免受不適合她們的藥物的侵害,藥物研發的當務之急。

參考資料:

1. Zucker I, Beery A. Males still dominate animal studies. Nature 465, 690 (2010).

科學和藝術看似並無關聯:科學是資料驅動,客觀而理性;藝術是情感驅動,主觀而感性。但實際上,科學與藝術從來沒有完全割裂過,而是彼此成就共同發展。

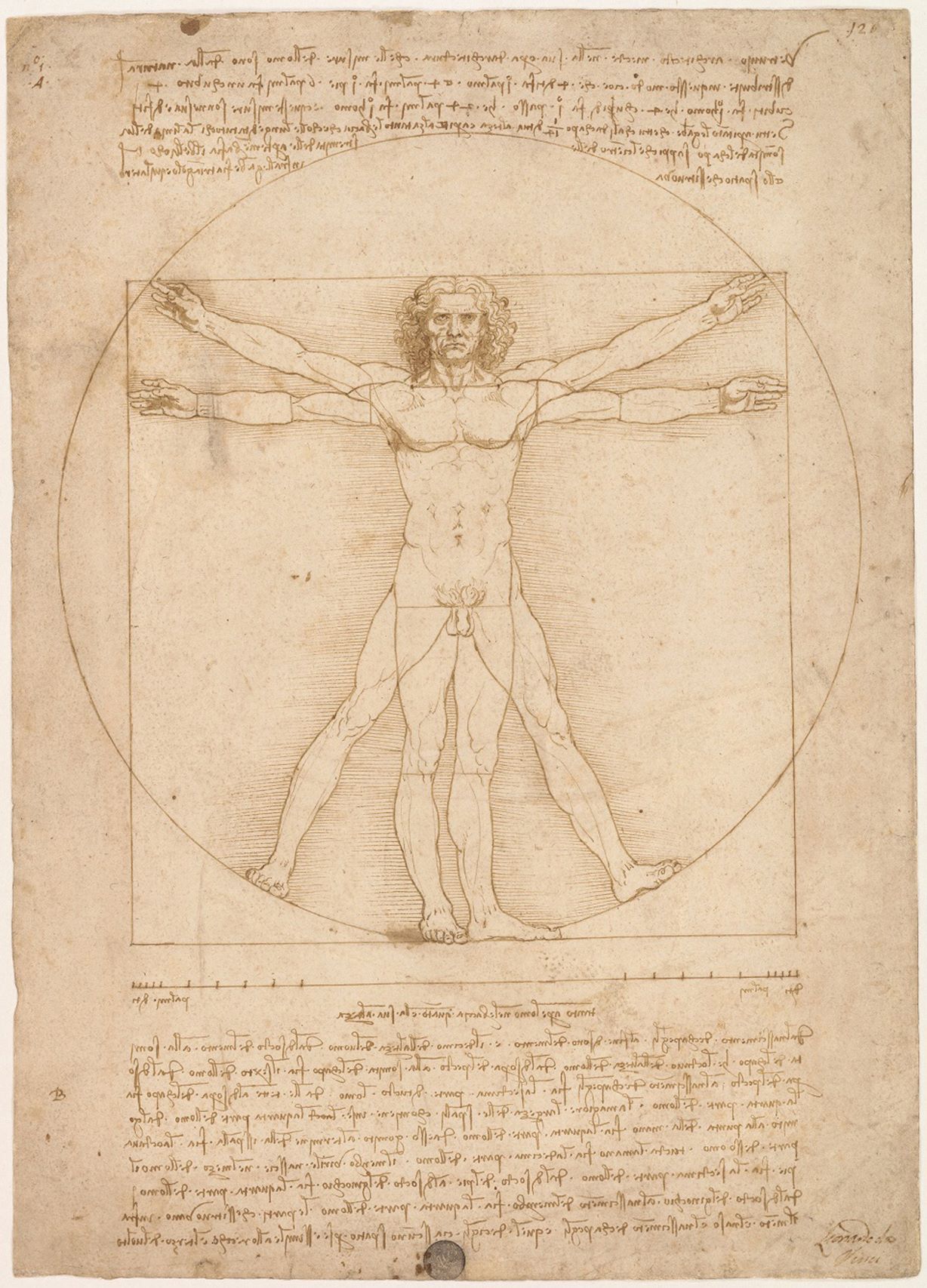

比如,古希臘藝術家利用通過數學方式定義的黃金分割,賦予藝術品比例上的美感,奠定了西方古典主義美學的基石。文藝復興時期的達·芬奇是歷史上最偉大的藝術家和科學家,他的手稿中出現的人體解剖和機械發明,或是光影、焦點透視等科學原理和寫實技法,都體現了科學與藝術的完美融合。

達·芬奇的《維特魯威人》把美的生物學基礎(形體和比例)和幾何學知識(方形和圓形)聯繫起來 。

今天,對於參與科學或藝術中任何一個領域的人,都明白科學家和藝術家工作方式之間的相似之處遠遠超過了人們刻板印象中的差異。例如,科學家的實驗室和藝術家的工作室一樣,都是為開放式的探索保留的最後的伊甸園,兩者通過思考-行動-反思-再行動這樣的回饋迴圈來不斷提升自我,致力於解答擺在我們面前的重大問題:「我們怎樣才能推動社會向前發展?」

在教育領域,越來越多的國家開始採用 STEAM 而不是 STEM 的課程設置——換句話說,將「藝術(Arts)」添加到「科學、技術、工程和數學(Science, Technology, Engineering and Mathematics)」中,希望聚焦科學和技術的學生也能從藝術教育中受益。

這一切應證了法國作家福樓拜那句話:「科學和藝術總在山頂重逢。」

那麼藝術可以提供什麼使科學家受益呢?

藝術讓科學家更富創造力

通常,科學被視為主要涉及「批判性」而非「創造性」思維。但在很多情況下,僅使用批判性思維是不會實現科學的飛躍的。一個相關的例子是玻爾的原子模型。1913 年,玻爾需要尋找一種超越經典行星模型的新理論來解釋電子的無規則運動。而同時期以畢卡索為代表的「立體主義」給予了玻爾啟發。

玻爾認為,電子的運動軌跡根本不像行星一樣規則,而是受我們觀測行為的影響。它們就像是畢卡索或布拉克解構後的畫中模糊的筆觸,只有當你盯著它看夠久時才有意義。這一抽象化的原子模型為科學的一大飛躍鋪平了道路:量子物理學。

立體主義藝術激發了玻爾的創造性思維。

圖片來源:畢卡索1911-1912創作的Ma Jolie

當然,我們並不能說沒有立體主義,就不會出現玻爾的理論。但重要是,藝術作品啟迪了科學家的創造性思維,為他們看待世界的方式開闢了新的空間。在這些空間中,關於物理世界如何運作的新想法才更有可能出現。

藝術能鍛煉有助於科學研究的技能

手工藝可以説明科學家深化對同一物體的不同理解。材料領域的科學家,如果經過藝術、設計和紡織方面的培訓,能具備憑直覺理解材料的技能。例如,即使材料科學家缺乏像工程師那樣描述鑄造過程的方程式,也知道鑄造太快的金屬會破裂。同時,藝術的訓練能讓他們具備更強的好奇心。雖然沒有人系統地研究過金屬的味道,但樂於嘗試的科學家知道,銅和鋅是苦的,而金幾乎是無味的。這些因素會影響我們日常生活中使用餐具時對食物的味道的感知。

科研中的動手能力至關重要的。強的動手能力除了能確保實驗的成功,還能讓遵循相同方法的不同科學家得到相近的實驗結果,解決了科研的可重複性問題。手工藝也好,演奏樂器也好,這些「動手」的藝術愛好都能幫助科學家更有效地執行實驗室任務。更有趣的是,社會心理學家發現,練習鋼琴能鍛煉一個人延遲滿足的能力,讓科學家在科研工作中更具耐心。

科學家展示石雕和整形外科之間的相似之處。

藝術讓科學家的研究成果有更廣闊的應用場景

科學和藝術和科學的“資本”通過它們之間的密切合作而變得更加強大,帶來了商業世界中的更多創新。羅德島設計學院(RISD)宣導了一項運動,聘請藝術家和設計師來推動科學創新,促進在教育的所有階段將藝術與科學和技術學科相結合的可能性。涉及 RISD計畫的合作包括生態學家和設計專業的學生合作,創造更加環保的生物材料。

以菌絲體為材料製作的燈飾。

圖片來源:RISD

科學與藝術合作帶來的可能性也被運用到了時裝領域。位於倫敦的科技時尚公司 CuteCircuit 設計的連衣裙面料中縫有數以千計的微型 LED,可以讓衣服改變顏色和圖案。隨著納米技術的進步,這件「智慧紡織品」有可能演變成更具戲劇性的作品,比如下圖的這款晚禮服,其面料中裝有感測器,當穿著者移動時,這些感測器會與電致發光刺繡進行通信。運動越快,刺繡就越亮,將動態運動轉化為顏色和圖案設計。

圖片來源:CuteCircuit

藝術幫助科學家更好地傳播科學

科學過程中最後也是最重要的一步是傳達科學實驗的結果。科學發現的廣泛傳播,特別是針對普羅大眾的科學普及,能喚起整個社會對科學新知的關注、增加科學家與社會公眾之間的互動交流、營造理性思考和科學創新的氛圍。

藝術可以為科學傳播提供有力且豐富的媒介。科學家和藝術家之間的合作正在世界各地開花,社交媒體上每天發佈在「#科學與藝術(#SciArt)」標籤下的眾多內容說明這兩個常常迥然不同的領域正在以新鮮精彩的方式融合。科學被轉化成迷人的藝術,讓越來越多的公眾參與進來,並潛移默化地接受了科學教育。

編織藝術展示氣候變化對珊瑚的影響。

圖片來源:Stephanie Veto/Lehigh University Art Galleries

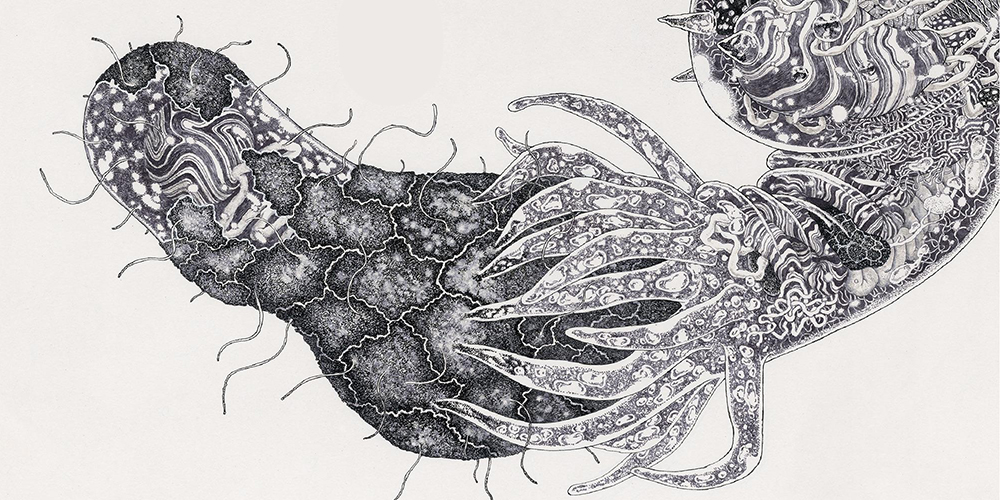

藝術手繪展示免疫細胞工作原理。

圖片來源:Meiji/Kaibutsu

藝術地呈現粒子探測器。

圖片來源:Yeongho Kim

不論是從藝術獲得啟發的科學,還是作為解釋或說明科學的工具的藝術,相信科學與藝術的邊界將會越來越模糊,科學家與藝術家的合作也會越來越多。科學與藝術的交融與激發,將幫助科學家更好地去探索未來的世界。

(信報2021年11月25日) — 科學傳播對港人來說較為陌生,但在過去30至40年,一直是歐美國家的熱門課題。科學傳播或科學傳訊(Science Communication)的目的,是提升全民科技素養,把抽象難懂的科學研究轉化成簡單易明的生活資訊,讓大眾認識科學的同時,建立理性態度去思考與討論科學。

為何那麼重要?當全民科技素養提升,能掌握科學基礎知識、關注日常生活的科學應用、了解科學與社會的相互關係,科學家便更易向公眾解釋他們的研究對社會及人類的影響,而政府推行相關政策也較易獲社會支持,長遠有助增強本地的科技實力。科學家要解決的未必是眼前問題,或許是10年後的事,如因大眾的誤解、偏見或短視而反對阻礙相關科學推廣,教學及研究可能會落後,社會甚至承受「抗拒科學」的惡果。

科學傳播除了主要應用於科學領域,同時可在社會科學、理科、政策倡議或策展等不同範疇上運用。最近10至20年,很多歐美大學都把科學傳播納入課程教材,如倫敦帝國學院、愛丁堡大學很有名的醫科都開辦科學傳播碩士課程。英國列斯大學則把科學傳播學科放在藝術學院,以訓練在科學博物館工作的策展人;有些美國大學視它為必修科目,規定醫科或生物學的同學修讀。此外,外國具備較多專業背景及素養的科技媒體記者,以獨到見解及深入淺出方式去談論科學。

中國內地也投放大量資源去推動科普,如泛科技主題網站果殼,以向公眾倡導科技理念為宗旨,提供負社會責任、具趣味和貼近生活的內容,擁有龐大的用戶瀏覽量。反觀香港,大部分科學科目在世界排名甚高,但卻鮮有具備專業背景及影響力的本地科技媒體,大學也未有開設科學傳播相關的學科。

雖然推動科學傳播需科學家的充分參與,但仍要靠多個持份者如大學、研究生、政府、專業組織、投資者等積極配合。有見及此,本地專業組織香港生命科技青年會於2018年成立,透過師友計劃、實習計劃、與生命科技或科學傳播相關的工作坊、研討會或對談系列等活動,培育和凝聚香港的生命科技人才,為提升全民科技素養奠下基礎。

科學傳播跟現代生活密不可分,以推廣注射新冠疫苗第三針為例,都需要有技巧地演繹科學數據,讓公眾了解注射後的好處、副作用及對社會的重要性,繼而作出支持及配合。

撰文:黃槿 香港生命科技青年會執行總監

新冠肺炎提高了公眾及投資者對生命科技領域的認識和關注。香港生命科技青年會創辦人及主席、南豐集團行政總裁張世成先生分享本港發展生命科技的獨特優勢。

張世成先生簡介

張世成先生目前是南豐集團的行政總裁,南豐集團是一家從事全球地產,生命科學和金融投資的國際商業集團。張先生亦擔任南豐生命科技的董事長,一家專注於生命科技領域的全球投資平臺。他作為聯合創始人創辦了鼎豐生科資本創投基金,在美國和中國有投資團隊。在他的領導下,南豐生命科技的投資涵蓋生命科技行業的各個子行業(包括新藥研發、醫療設備及醫學診斷)的不同投資階段。他的願景是將南豐生命科技打造成為生命科學領域中科學家,企業家,企業和投資者的理想合作夥伴。

張先生是香港生命科技青年會的創會者及主席。香港生命科技青年會是一所於2018年成立的青年機構,以吸引、培育和凝聚青年人才為目標,致力於在香港打造一個充滿活力的生命科技生態系統。

張先生自2012年起擔任中國人民政治協商會議上海市委員會委員,自2010年起擔任全國青年聯合會委員,全國金融系統青年聯合會委員,上海市青年聯合會成員。

張先生以優異成績畢業於加州大學伯克利分校分子與細胞生物學專業。在伯克利期間,他在勞倫斯伯克利國家實驗室擔任獨立研究員。

近年來生命科學領域迅速發展。香港生命科技青年會副主席、南豐集團董事長梁錦松先生分享成功發展生命科技的先決條件。