數據科學基礎工作坊於2021年10月23日順利舉行。我們邀請了數據科學顧問許文強先生向學員介紹基本的編程知識和數據分析的實用技能。學員也在工作坊學習了數據科學界其中一種被廣泛應用的數據分析的編程語言R,有助研究各類型數據。

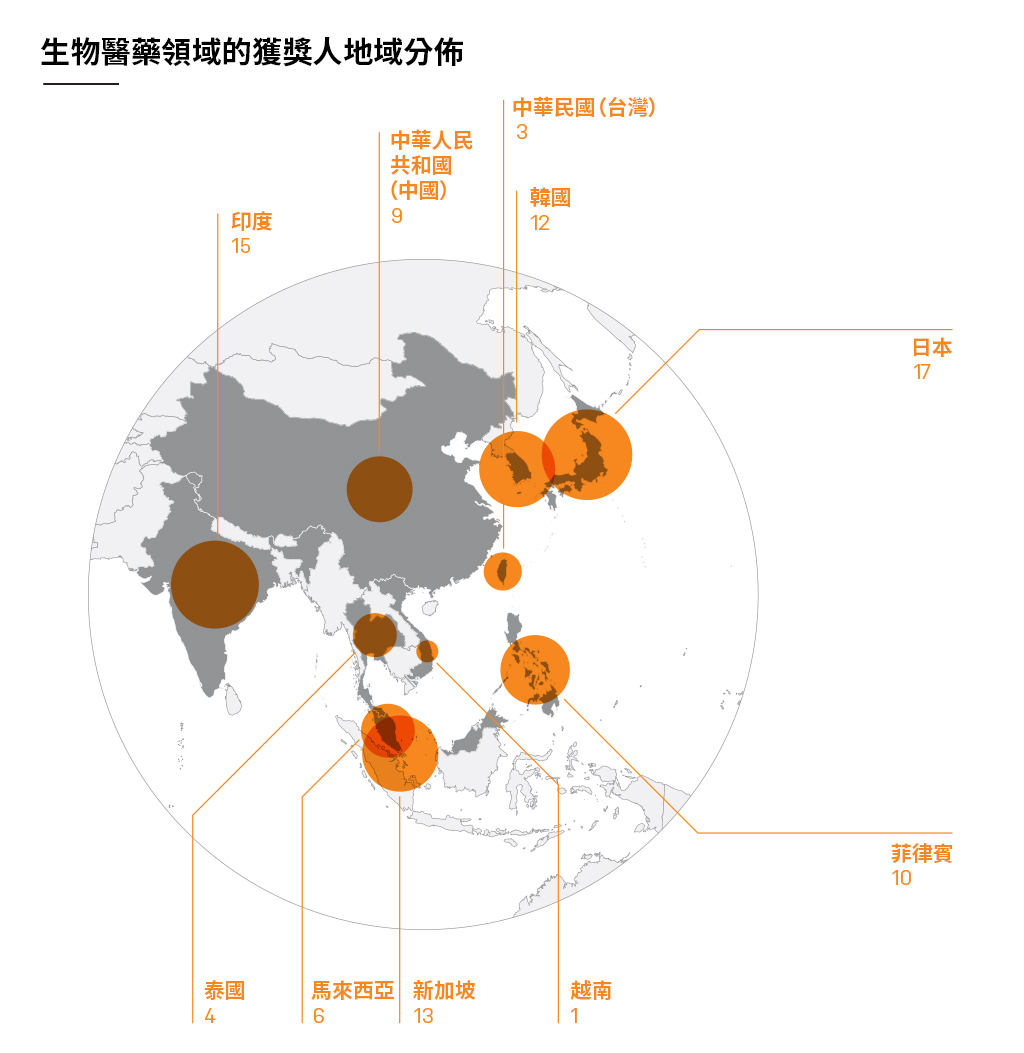

AsianScientist – 今天的亞洲或許是生物醫藥領域最蓬勃的區域。這裏給予了其他地方所沒有的——不同等級的收入、種族、行業、傳統、營運模式及監管環境。 這是經濟、社會與科技力量總匯融合的結果。

隨著亞洲一帶的經濟增長,西方製藥廠商也逐漸視亞洲為重要的市場之一。這也吸引了更多的資金融入、人才聚集和生物醫藥知識的凝聚。除了重要的道德考量以外,製藥大廠商瞄準了這個有利可圖的大商機 —— 研發適合非西方消費者需求的藥物。

在這樣的競爭環境下,亞洲生物醫藥公司也在這個領域逐漸從外包實驗與生產仿製藥轉至研究高價值的醫藥創新技術。百康(Biocon)生物科技公司的董事長兼管理總監,基蘭·瑪茲穆德-肖(Kiran Mazumdar-Shaw)表示,長期以來,因爲病患人數太多,印度只能把臨床研究放在了臨床實踐之後。可是,如今她觀察到愈來愈多人將支離破碎的數據結合起來,而這些數據對研究界將是至關重要的。

「 我看見了從模仿式到原創式研究的大轉變,而這正是任何以研究爲首的經濟所需注意的關鍵。」

由互聯網推動的全球創新網絡是亞洲生物醫藥研究崛起的主要原因,讓亞洲的研究員能夠與時俱進。這是在過去所無法辦到的。

獲頒2012年諾貝爾生理學或醫學獎之一的山中伸彌(Shinya Yamanaka),發現了成熟細胞也能具有幹細胞一樣的特徵。他强調保持與「科學之中心」(美國)的關係是非常重要的。山中的研究為細胞療法和生物研究等領域帶來了極高的寄望。

政府對科學與科技的重視,以及隨之而來的研究投資,孕育出了例如盧煜明(Dennis Lo)的分子生物學專才。他的重大研究,創造了非創傷性產前診斷(NIPT)產業。

盧煜明在1997年從英國返回了香港。他發現了能夠從母體的血漿和血清中萃取足夠的胎兒脫氧核糖核酸(DNA)。盧煜明的非創傷性產前診斷研究後來分配到了香港中文大學,並隨即將分售許可分發給了Sequenom和因美納(Illumina)等公司。

亞洲對新科技充滿熱忱,而這將為生物醫藥科學帶來更多的效益,如3D打印技術、人工智能(AI)和區塊鏈。舉例來説,區塊鏈能夠讓研究及創新人員提高合作操作,安全分享數碼素材。

在這個藥物和診斷皆可個人化的時代,人們早已經利用人工智能加速藥物的研發。中國騰訊已經在中國的十幾家醫院内採用了AI醫療創新系統(AI Medical Innovation System,簡稱AIMIS)。AIMIS 已正確診斷出超過90%的食道癌病例、95%的肺部結節病病例及97%的糖尿病視網膜病變病例。

在展望未來的同時,亞洲生物醫藥科學家也在不斷觀望過去,嘗試把傳統醫學醫藥知識融匯到現代醫學之中。

經典例子便是屠呦呦 —— 她在1972年,從中國古籍中研究發現了青蒿素。隨之在2015年,獲頒諾貝爾生理學或醫學獎。近期,一帖一千八百年的中藥古方,PHY906,也顯示出能夠減緩化療的副作用並加強藥物的功能。

欲知更多亞洲在各科學領域(從農業至物理)的洞見,請下載《Asian Scientist 100》白皮書。

-----

版權所有:《Asian Scientist Magazine》;圖:Oi Keat Lam / 《Asian Scientist Magazine》

免責聲明:此文僅反映作者意見,不代表本社立場。

實習生經驗分享會於2021年10月4日順利舉行。分享會中,有十組實習生分享了他們的實習體驗及得著。

AsianScientist – 與其他人相比,S*是幸運的,因爲他的新冠肺炎症狀非常輕微。除了疲乏氣虛之外,他在住院的14天裏無需接受任何治療。但是,出院後的第二天,他發現了異乎尋常的現象:輕鬆的運動已讓他精疲力盡。

他説:「我疲憊不堪。後來,甚至起床都成問題。」

這名35歲的馬來西亞籍男子,在新冠肺炎確診之前可在一星期内鍛煉舉重五次,他從未感覺如此疲乏。即使在正式“康復”數星期之後,他仍然覺得一整天的工作或是運動都很吃力,往往需要小睡或喝咖啡才能撐過來。

新冠肺炎的病例死亡比率不高,確診病患的死亡率為2.4%。然而,大部分的倖存者發現,終點並不在復原。S* 的案例是一部分新冠肺炎倖存者所常見的:康復後的數星期,甚至是數月後仍有持續不斷的症狀。

坎坷的復原之路

目前,世界衛生組織(World Health Organization)建議以時間來定義復原:病患如果在病發的十天之後,沒有發燒及呼吸道相關的症狀就算作康復。

疫情爆發的6個多月後,許多新冠肺炎倖存者分享了令人不安的點滴。就算是經過長時間的復原, 有些還是反復出現一系列的症狀,例如肌肉酸痛、氣喘、心悸、腸胃不適、認知上的擾亂,例如無法集中精神。總的來説,大多的倖存者都感覺到極度的疲乏。

目前,這一系列持續性的症狀還未擁有正式的名稱,最常稱之爲“持久性新冠肺炎”或“長新冠肺炎”。根據來自南安普敦大學(University of Southampton)的尼斯林·阿爾萬(Nisreen Alwan)副教授(也是新冠倖存者)表示,真正瞭解這個症狀的普及率一點也不容易。

假設全世界有超過五千萬個確診病例,以及許多還未確診的疑似病例,至少有五百萬人可能正面對著持久性新冠肺炎的困擾。也正因爲這個疾病極新,仍沒有足夠的訊息判斷哪些人更容易出現持久性新冠肺炎的症狀,更不知道如果治療的話需持續多久。

目前,通過 COVID Symptom Study 應用程序從四百萬人搜集得來的數據顯示,超過10%的病患在康復後一個月,仍然面對一些症狀,而50人中就有1名病患在康復三個月後仍感覺不適。許多國家正在積極重啓各個行業以復蘇經濟,然而對持久性新冠患者來説要保持體力應付工作,一點也不容易。

償還生理與心理的代價

至今,爲什麽新冠肺炎症狀會持續,研究員仍沒有答案; 不過,有幾種推測。首先,新冠肺炎感染會在肺部留下疤痕,這可能是導致康復病患氣喘的原因。

研究員也注意到肌肉酸痛、疲勞的症狀類似病毒感染後的疲乏綜合症。這是由免疫系統所產生的促炎性細胞激素。這種情況在病毒感染後可見,包括流感。

雖然疲乏綜合症非常常見,也不持久,但是持續性新冠患者的情況非比尋常。例如S*所經歷的,身體上的極度疲乏以及精神上的勞累是肌性腦脊髓炎(myalgic encephalomyelitis)或慢性疲乏綜合症(chronic fatigue syndrome)的特徵。肌性腦脊髓炎和慢性疲乏綜合症可説是醫學界最複雜、最令人費解的真實醫學之謎。

持續性的新冠肺炎症狀不局限於身體上。在2009年刊登的一項嚴重急性呼吸道綜合症(SARS)長期研究中,233個病例中,就有40.3%的受訪者表示出現慢性疲乏綜合症症狀。其中,有27.1%在康復後三年符合慢性疲乏綜合症的標準。同時,超過40%的受訪者正患有精神疾病。這顯示了嚴重急性呼吸道綜合症的精神代價。

對研究員來説,這是令人震驚的數據。因爲,這顯示了嚴重急性呼吸道綜合症幸存者不管發病時的輕重,均有機會患上精神失調以及疲乏相關病症。這些後遺症往往在醫護人員以及失業人士中發現,以及那些遭到社會排擠或需要接受嚴重急性呼吸道綜合症幸存者基金幫助的人士。

「急性呼吸道綜合症病患因爲患有長期呼吸道疾病,以及骨骼相關的併發症,而影響他們的精神狀況。」來自香港中文大學精神科的林浩斌醫生告訴《亞洲科學家雜誌》。

儘管如此,林醫生不認爲香港有太多的新冠病患轉至精神科的病例,這或許是因爲急性呼吸道綜合症和新冠肺炎的嚴重程度和治療方法不一樣。不過,許多持續性新冠倖存者表示感到沮喪和焦慮,並需要精神上的輔導。

努力爭取,備受肯定

一直以來對於持續性新冠肺炎的支援和訊息都缺乏,新冠倖存者只能靠自己組織互助小組,分享自身的經歷。英國就有一個互助小組公開聲援,希望受到肯定。例如身爲醫護人士的新冠倖存者Alwan,就是憑藉自己的力量,發表了應付持續性新冠肺炎的宣言。

幸而,他們的付出有了回報。醫療保健體系已經開始承認持續性新冠肺炎,以及它的重要性。例如,英國的醫療服務系統(National Health Service)就開設了網上平台,為新冠患者提供支援與醫療幫助。英國的研究員也開始追蹤1萬名新冠倖存者,進行一項長達25年的觀察研究,以更瞭解疾病的長期影響。

馬來西亞籍的Rafeeq Ruslan醫生表示,他也見證了這類互助小組所帶來的好處,並希望亞洲也能夠有類似的措施。

他表示: 「我還未閲讀到任何關於持續性新冠肺炎普及率的亞洲觀察研究。不過,確實有證據指向持續性新冠肺炎可能是一種能夠影響10-20%人口的疾病。」

亞洲確診康復的病例約1千3百萬,至少有一百萬倖存者面對著持續性新冠肺炎的影響。

「目前更多的注意力都放了在新冠肺炎在醫院裏的公共健康措施及管理上,不過,也需將注意力放在以明確的管理策略治療持續性新冠肺炎,以及經過研究而衍生的臨床指引及規程上,」 Ruslan説道。

的確,似乎是種詭異的預見,林浩斌和他的團隊在2009年完成嚴重急性呼吸道綜合症倖存者研究時,就忠告了世界必須為下一個全球疫情做好精神負擔的準備。

他們的報告寫道,當一場疫情爆發時,不僅在疫情期間為病患、醫護人員、大衆提供精神健康服務,也需在康復後繼續提供。雖然這些系統和服務在新冠疫情爆發的時候還未設立,但是疫情所留下的痛苦記憶終究會迫使世界各國的政府聽從林及團隊的勸告。

持續性新冠肺炎的代價

雖然還未確定長期影響的程度,但是不難想像持續性新冠肺炎所默默消耗的體力與精神將最終導致工作效率的減低。比如,林的研究中就發現,嚴重急性呼吸道綜合症影響了倖存者的工作能力,使他們無法長期工作。

這些倖存者除了應付這些症狀外,也需要承受病情的不確定性,自身的代價比想象的多。

「目前,一天工作下來或是和我的女兒玩耍都讓我十分疲憊。沒有人知道這會持續多久。萬一永遠都這樣下去?」 S*説道。

現在,只能靜觀其變了。雖然,科學一路走來揭開了許多新冠的秘密,但是還有許多我們不知道的。儘管疫苗接種陸續展開,但是全球新冠感染人數仍讓不斷上升,而持續性新冠肺炎成了迫在眉睫需要解決的問題之一。

本文首次刊登於2021年1月《Asian Scientist Magazine》印刷版

---

版權所有:《Asian Scientist Magazine》

免責聲明:此文僅反映作者意見,不代表本社立場。

師友計劃2022現正接受申請,截止報名日期為2021年11月19日。本會將於2021年10月12及13日舉行兩場諮詢講座,如欲了解計劃詳情及提交申請表格,請瀏覽 :

新冠疫情現階段仍在全球肆虐,根據世界衛生組織數據統計,截至2021年7月13日,全球累計確診人數超過1.86億,死亡人數已超過400萬人。儘管全球已經接種超過31億劑次的新冠疫苗,但是由於新冠病毒變異迅速,各國防疫措施參差不齊,新冠疫情結束之日仍難以預計。

生物醫藥領域作為抗擊疫情的前沿,在新冠疫情到來之際發揮了重要作用,生物醫藥的投資也在疫情期間受到重視。我們相信疫情在全球政府、組織和個人的共同努力下,終究會被控制。那麼,在疫情之後,生物醫藥領域的投資又會有哪些變化和新的趨勢呢?

疫情發生之前,生物醫藥領域發展的驅動因素包括:1)發達國家和發展中國家人口持續增加,發達國家和一些發展中國家(包括中國)的老齡化趨勢加速,慢性疾病患病結構也在不斷變化,持續促進對生物醫藥的需求;2)生命科學的持續發展以及臨床技術實踐的創新,加上醫患認知不斷完善,進一步説明生物醫藥領域在應用方面得到拓展。

而Covid-19疫情的出現,也帶來了一些新的變化。首先,全球各地醫療衛生系統面臨挑戰而大力推動數位健康領域的發展;其次,部分細分診療賽道受益,如基因檢測領域在疫情期間快速發展,疫苗研發和公共衛生安全獲得各國政府高度重視;另外,疫情也加速促進了民眾健康管理意識和健康消費需求的提升等。

根據研究公司CB Insights今年年初發佈的一份報告,受到新冠疫情的影響,全球生物醫藥初創公司的風投融資創下新高,在2020年至少達成了5,500筆交易,融資總規模達到806億美元。

資料來源:CB Insights

而根據ChinaBio的另一份數據表明,中國的VC/PE基金在2020年為生命科學領域新籌集了561億美元,創歷史新高。

資料來源:ChinaBio

該年度VC/PE投資者宣佈完成的交易金額也創新高——285億美元,約為2019年(144億美元)的2倍。

資料來源:ChinaBio

2020年中國生物醫藥領域的IPO同樣取得了可喜的成績。從數量方面來看,2020年共有80家中國生物醫藥領域公司上市,同比增長77%。這些公司分別在中國A股、港交所和美國納斯達克上市。

疫情促使生物醫藥領域投資加速,因為疫情暴露了生物醫藥行業的需求痛點,包括現有遠端醫療的缺陷、預防醫學產品的不足等等。

根據CB Insights的報告,疫情影響下,數位醫療領域的投資增長趨勢尤其明顯。2020年全年,全球數位醫療的融資規模比上一年增長了45%,股權融資創下了265億美元的歷史新高,比例達到健康醫療全部融資的三分之一。另外,投資也彙聚在基因編輯、人工智慧、細胞療法、疫苗等領域。

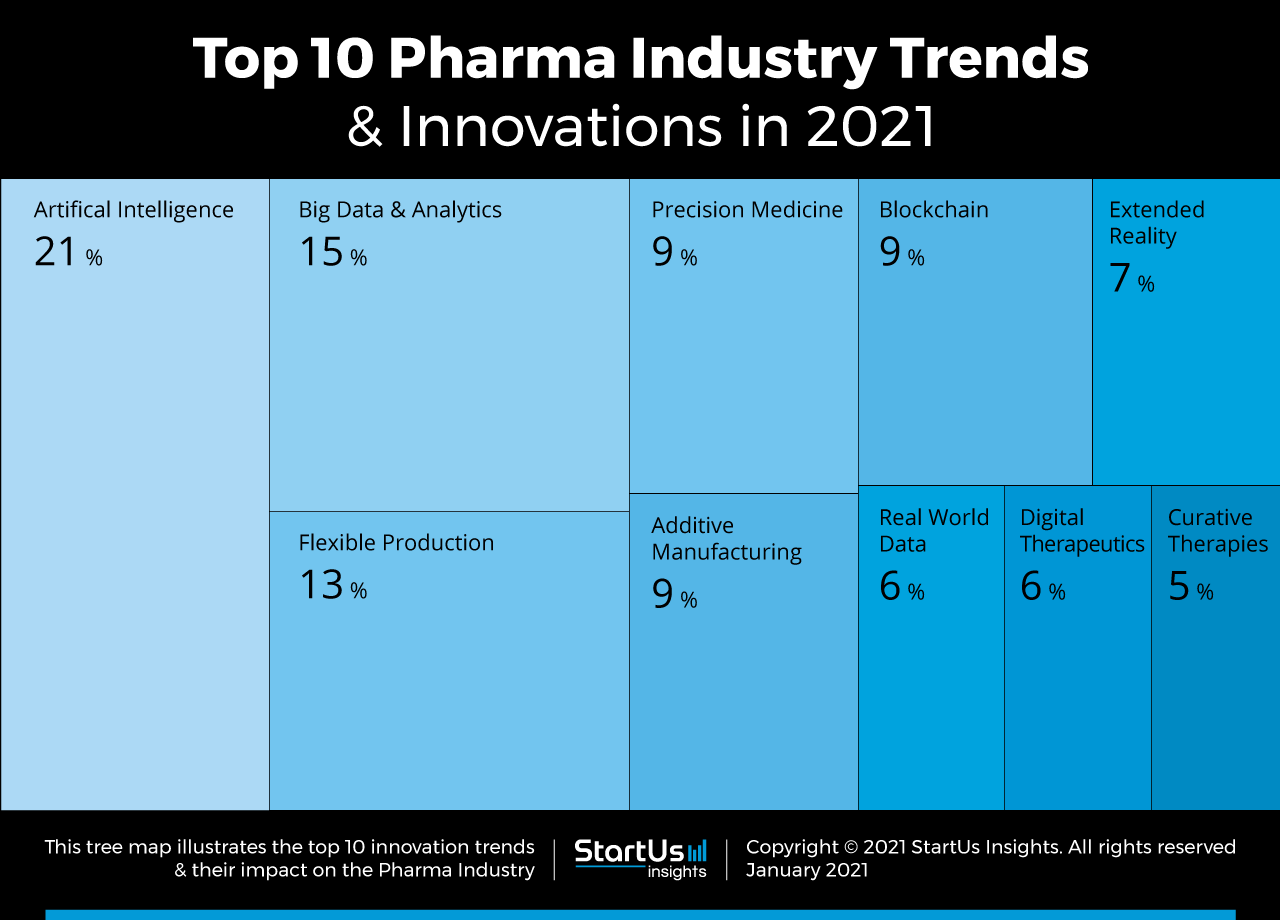

後疫情時代,生物醫藥領域充滿發展機遇。StartUs Insights通過研究全球1,745家醫藥領域的初創企業,定位了2021年之後十大生命醫藥領域發展趨勢,這些會帶來更多健康管理和疾病預防、治療的解決方案,或許是未來投資的聚焦領域。

資料來源:StartUs Insights

AI和機器學習正在加速藥物研發過程,也被應用於醫藥產品生產的自動化與流程優化,以及設計更加有效的行銷和上市後策略。例如Pangaea Data公司透過AI演算法分析病歷和臨床試驗要求,來説明臨床試驗匹配合適的受試者;而InVivo AI公司正嘗試利用創新的AI演算法來尋找、設計結構優化的藥物分子,以加速藥物發現。

海量的醫藥數據在大數據時代得以充分利用。醫藥公司能夠通過大數據技術分析公眾疾病藥品需求趨勢,以精準配置研發資源;也能從千百萬患者的數據中挖掘到與某種藥物相關的不良反應,獲得具有說服力的醫藥副反應預測結果;還可以優化藥物物流資訊平臺及管理,使用數據分析預測提早將新藥推向市場。

柔性製造是與傳統大規模工業化量產相對應的新型工業生產模式,具備柔性反應能力,也就是小批量生產能力,同時其敏捷和精準的反應能力能適應消費者多變個人化的需求。在生物醫藥領域,新的個人化治療需求對製造過程提出了要求,在定製化治療產品的同時,利用智慧化、數位化的柔性生產線,可以滿足個人化療法的需求,也能提高生產效率、降低能耗。

新興的治療理念,即根據患者個體疾病狀況、健康水準等定製預防、治療手段。如ExactCure公司會類比藥物在病人個體內的藥代動力學,來預測藥物在不同患者體內的效果和藥物相互作用。Tepthera公司則致力於研究針對個體的癌症治療疫苗。

把3D打印技術應用於生物醫藥領域,如打印組織或者細胞。3D打印技術可應用於藥物研發、器官工程以及再生醫學。FabRx利用3D打印技術生產個人化的藥方,比如緩釋劑量、或者多種藥物成分混合的藥片等等。Frontier Bio正在開發3D打印人體組織,可以用與血管或神經組織再造等等。

區塊鏈技術在生物醫藥領域也有應用價值。區塊鏈可以用於醫療資訊安全與隱私保護、藥品追溯等領域。例如PharmaTrace公司將區塊鏈技術應用於藥企資訊,通過區塊鏈技術的可追溯性和不可篡改性來加強醫藥公司資訊傳輸過程中的安全;而Veratrak公司為存儲、保護、協作藥品供應鏈中關鍵文檔的提供了區塊鏈解決方案。

延展實境是一個全新的技術概念集合。其中的X,既代表了拓展(Extended),又代表了未知變數(x)。它包含虛擬實境(VR)、增強實境(AR)以及混合實境(MR)等概念,將虛擬世界和現實世界以多種組合方式進行融匯,在不同領域有不同的展現和應用。Nanome公司應用VR技術來展示原子、分子和蛋白質,來説明科研工作者設計蛋白質、類比3D結構等。Goodly Innovations公司則設計了一套AR系統,來輔助生物醫藥生產質控監測等環節。

真實世界數據包括患者的健康狀態數據、治療數據,以及病歷數據等。而這一領域的新發展與IoT(物聯網)相關,即通過感應器、可穿戴設備等更廣泛、便捷、即時地收集患者數據以用於生物醫藥公司的藥物研發和真實世界數據反饋。

也是一類新興療法,一般是指已經通過臨床證據證明能夠對某種醫學障礙和疾病起到預防、管理和治療作用的軟體產品。數字療法在應對現有藥物治療不能很好解決的行為介導病症(比如抑鬱症、創傷後應激障礙、戒煙和失眠)時有著較為顯著的功效。FDA在2017年9月批准Pear Therapeutics的reSET,使其成為第一款處方數字療法。而中國也在2020年批准了第一款數位療法術康App,它是以心肺/肌骨/營養為核心,結合可穿戴設備和預包裝醫用食品的科學組合的產品。

這類新型療法主要指在慢性疾病管理的同時,以治癒為目標的細胞療法和基因療法。比如可以修復基因缺陷,以達到從根本上解決疾病問題的基因療法。基因療法用到的技術包括腺相關病毒(AAV)載體遞送技術、CRISPR基因編輯技術、單/雙鹼基編輯技術,以及溶瘤病毒基因改造技術等。

(彭博商業周刊 2021年9月3日)— 近年來,隨著人口老化及電子產品的廣泛使用,民眾的護眼意識不斷提高,據醫療數據公司Evaluate預計,全球眼科醫療器械領域市場規模到2022年將達到354億美元。

2019年時,你為何選擇創立極目生物?

我曾在諾華製藥(Novartis)等跨國藥企任職,當時我參與了很多關於眼科新藥的研究,我發現視力提升對整個社會的生產力及國民生活水平的提升都很有幫助。若我們能根治一種眼科疾病,會為眼科業界乃至人類帶來深遠的影響。可惜的是,大中華地區在眼科醫藥上仍較落後,很多公司還是將資源主要投放在一些仿製藥、生物類似藥的生產及研發上。我們需要創新、需要把國際上更好的產品與技術帶到大中華地區,這便是我創辦極目生物的理由。

你覺得投資者對眼科創新醫藥等生物科技的投資興趣如何?

2018年前眼科還較少受到矚目,當時亞洲、大中華地區仍是比較關注腫瘤。甚至出現了幾百間公司都以治癒腫瘤為研發目標的現象,得到的回報很低,甚至引起了資源上的內耗。其後各大機構意識到要把資源投放到一些細分領域中,這時眼科便脫穎而出。眼部的疾病越趨常見,中產階層亦更願意在眼部保養、治療方面投入更多資源。投資者發現,原來眼科方面也潛藏著大量商機。

此外,2018年初,諾華向Spark收購了創新基因療法Luxturna,該療法有望治療遺傳性視網膜營養不良(Hereditary Retinal Dystrophies),也是全球第一個獲批的眼科基因療法。這是相當轟動的新聞,吸引了外部市場對眼科的關注。

極目生物今年3月曾獲B輪超過1億美元融資,稱將繼續支持公司產品管線的臨床註冊、商業化準備,這方面進展如何?

目前我們已公布六款產品,其中ARVN001(其中一款藥物名)有望最早實現臨床試驗與上市。這是全世界第一款脈絡膜上腔注射產品,能治療可嚴重損害視力的葡萄膜炎性黃斑水腫。這項技術能把藥物鎖在腔室中,增強藥物效力,並避免藥物擴散到眼球的其他地方,從而防止眼壓升高、白內障等副作用出現。目前這款藥物在美國已完成三期臨床試驗,已經申報新藥上市申請(NDA),預計今年年內便可獲批,在中國則有望於明年年初進入臨床三期試驗階段。未來我們將持續引進產品,也會開展一些商業化活動,如我們已開始在香港籌備自家銷售團隊,也已準備進軍東南亞市場。

你們目前的模式是引進藥物臨床試驗及自主研發雙管齊下,可否介紹自主研發方面的進展?

目前科技發展更迅速,我希望我們的產品在未來三至五年內便可進入臨床試驗階段,並透過一些臨床方面的設計盡量縮短研發時間,希望整個周期不會超過十年——甚至在七年內便可將我們自主研發的產品帶到市場上。

你認為香港本地生物科技發展的現況如何?

本地在人才和技術方面仍需追趕。其實我們不是沒有技術,而是缺乏將研究成果轉化為工業產品的能力。我自己認為,原因在於很多時候學界會從較學術的角度看待研究成果,而不是將其工業化、變成產品。此外,商界和大學教授接觸的機會其實不多,就更不要說將成果轉化了。

人才方面,從前較少人關注要培養生物科技領域的人才,但最近我發覺香港越來越多人關注這個領域,譬如三年前成立的香港生命科技青年會,他們的一些人才培育計劃,可吸引更多生物科技公司來港,並利用本地人才實現在地化發展,為香港帶來更多機遇。